日本と女性と紅一点について(2)

先回は、「紅一点」という観点から「日本」について考えてみた。今回は、ではそういう日本に住む「日本人女性」はどこにいるのか、という問題からまず考えてみたい。

日本人であり女性であるものはどこにいるのか?というテーマに関する考察は近年では主にフェミニズム的文脈でなされてきた。比較的最近のものとしては、北村文著『日本女性はどこにいるのか』(2009)があげられようか。そこにある問題意識をしごく乱暴に要約するならば、次の文を選択すればよいだろう。

「人種とジェンダーの二重の意味で、<日本女性>は他者化されている」(北村文『日本女性はどこにいるのか』)

この文は次のように続く。「それは、上野千鶴子が『複合差別』と呼ぶ、互いに強化しあい、補完しあうとともに相反し矛盾することもある、重層的な有徴化の作用だ(上野 1996)]」すなわち、日本女性は「人種」と「ジェンダー」において他者化され「複合差別」されているということである。この二重の他者化、「複合差別」は、2つ以上の二項対立において、ここでは人種とジェンダーにおいて、劣位項に置かれることによってつくられる。北村は「日本女性は二重に他者化されている。それはつまり、<日本女性>イメージは、日本女性から二重に声を奪い、そうすることで、彼女らを二重に「殺すことができる」ということだ」のだという。彼女はここでエドワード・サイードの『オリエンタリズム』を援用し「『日本』『東洋』『植民地』を、劣位の他者へとおとしめる権力的な構造がある」としたうえで日本女性を一貫して劣位の他者の側に置いている。

しかし先回このテクストで述べたように、エドワード・サイードの『オリエンタリズム』の日本版あとがきにおいて訳者の杉田英明は、一貫して日本を西洋の側において語っていた。その根拠として、日本が「植民地」に「なった」あるいは「された」側ではなくその逆であったこと、その意味でオリエンタリズムにおける客体ではなく主体であったことを挙げていた。この場合、どちらが正しいのだろうか。日本をアジアの位置に置くべきなのか、西洋もしくは欧米の位置に置くべきなのか。

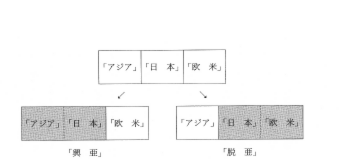

この問いに対しては、どちらが正しいかを選択するよりは、何故この問題についてどちらかを選んで語ろうとするのか、語ってしまうのか、ということを問題にするべきなのかもしれない。なぜならこのどちらを選択するかという問題は、近代日本が抱えてきた問題の一つであったからだ。小熊英二は『日本人の境界』の結論部でこの問題にとって有効な興味深い図式を提示している。これは近代日本おいて「『欧米』と『アジア』という他者にはさまれた存在としての日本のナショナル・アイデンティティを図式化したもの」である。

この図式について小熊は以下のように説明している。

「日本が「アジア」の一部なのか、それとも「欧米」に近い存在なのかという議論は明治期から連綿として存在するが、ここで「脱亞」は日本が「欧米」に同化し「アジア」を排除すること、「興亜」は日本が「アジア」と連合して「欧米」に対抗することを意味する。そして「脱亞」では「アジア」と「日本」の境界が強まり、「興亜」では「アジア」と「日本」の境界が薄くなる」(小熊英二『日本人の境界』)

小熊は日本近代の植民地問題を考察するために限定的にこの図を用いている。しかしここではそうした固有の文脈から離れて、先回問題にした「紅一点」としてのかつての「日本」の自画像にこの図式を用いてみたい。するとこの図から欧米とアジアの間でおのれの「ナショナル・アイデンティティ」の形成に心揺れる日本と日本人のアンビヴァレントな感情が見えてはこないか。ここで興味深いのは、アジア/日本/欧米という三つの項があるにもかかわらず、興亜も脱亜も実質的に二項対立として考えられていたことである。つまり、欧米につくか、欧米から離れるか、アジアにつくか、アジアから離れるか、という問題は、二項対立のどちらかにつかなければ落ち着かない思考の在り方と関わっているのではないかと思われるのである。

このような観点から見ると、冒頭の「日本人女性」の「二重の他者化」の問題は、アジアの側に日本を置いた時の問題に他ならないことがわかる。しかしそれは「興亜」「脱亞」の問題設定とは実は違うところにある。上記の小熊の図は、日本人にとっての「ナショナル・アイデンティティ」の図であった。それは日本及び日本人(男性)が自らをどう規定するかという問題であった。一方、冒頭の北村の日本人「女性」がどう「見られているか」という問題は「ナショナル・アイデンティティ」+「ジェンダー・アイデンティティ」の問題である。この問題を考えるためには男性と女性が自らをどのように同定するかという問題を考えないわけにはいかないが、その違いについてはまたあらためて別の場所で語るとして、ここでは北村の唱える二重の他者化の問題は日本をアジアの位置に置くことを前提とすることによって得られるということを指摘しておくに留めたい。

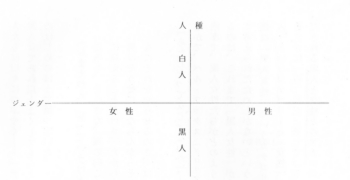

この二重の他者化の問題を文学批評の立場から分析したのが、バーバラ・ジョンソンの「メタファー、メトニミー、声」(1987)であった。これは黒人女性作家ゾラ・ニール・ハーストンの小説を論じたテクストであるが、そこで彼女はアメリカにおける黒人女性の立場を図式化することを試みており、この図が「日本人女性」の問題を考える上でも有効な図だと思われるのでここで取り上げることにしたい。以下がその図である。

ここでは「人種」と「ジェンダー」において他者化された「黒人女性」という存在が、四象限図で視覚的にわかりやすく描き出されている。この図の「人種」を西洋人/日本人に代えれば冒頭の「日本女性」の複合差別を示す図となる。この図についてバーバラ・ジョンソンは次のように書いている。

「ここでもまた黒人vs白人、 男性vs女性といった、これまでもっぱら二項対立的にのみ語られてきたことが、すくなくとも四つの極をもつものとして書きなおさなければならなくなっていることがわかる。黒人女性の場合におこることは、四つの象限であるべきものが、きまってふたつの象限に還元されてしまうということである。ハーストンの作品はしばしば非政治的とみなされているが、それというのも、アフロ・アメリカ文学の読者たちが性の政治学よりも、もっと対決的な人種の政治学のほうを求める傾向にあるためだ。黒人女性が男性支配に反対を表明すると、その女性はしばしば人種の平等を求める運動の裏切り者とみなされる」(バーバラ・ジョンソン「メタファー、メトニミー、声」)

「黒人」差別という人種の問題と「女性」差別というジェンダーの問題では、「黒人」というカテゴリーのなかでは人種の問題の方が優先され、男性/女性という性差別は後回しにされる。一方、「女性」差別に関していえば、そこには人種差別がやはりあるのだが、女性として差別を訴える際には、ジェンダーの問題の方が優先され、白人/黒人という人種差別は留保される。こうして奇妙なことに、差別を訴える言説を唱える際に、複合的に差別を受けている人間は、いずれの差別を訴える際にもその内部での差別から免れることができず、その二重の差別をそれ自体として訴える場を持たない。黒人女性は、それ自体として他とは異なるカテゴリーとして独立して立てられることがない。それ故、現実の場面においては、次のようなことが起こることになる。

「たとえば、黒人女性を内閣の一員に任命するような場合、大統領は「黒人女性」というカテゴリーに属する人物を任命しているとは感じない。彼はそんなとき、「黒人」というカテゴリーと「女性」というカテゴリーの両方に該当する人物を任命していると感じ、これこそまさに一石二鳥だと感じている」(バーバラ・ジョンソン「メタファー、メトニミー、声」)

この場合、前者では、白人/黒人という二項対立があり、後者には、男性/女性という二項対立があり、この2つの二項対立の両方の後者にある人間を採用することに意義が見出されているということになる。

「さまざまなタイプの抑圧を見さだめようとしてアナロジーを考案し、それを語るディスクールから、こうして、当の黒人女性の存在そのものが抜け落ちてしまうのだ。その抑圧の最大の犠牲者こそ、黒人女性だというのに。」(バーバラ・ジョンソン「メタファー、メトニミー、声」)

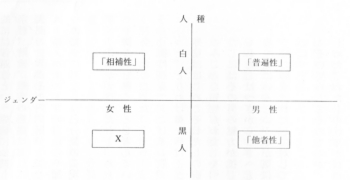

ここでの問題意識は冒頭の北村の問題意識に通じる。すなわち複合的な差別が見え難くなるのは何故かという問題であるが、バーバラ・ジョンソンの分析の興味深い点は、この問題は四象限図にしてわかりやすくしたことと、もう一つは、この二重の差別の問題が、二つの二項対立の問題として語られてしまうことを指摘したことである。つまりこうした複合差別がそれ自体として見え難くなる原因として、具体的な差別の在り方からそこに実は二重の差別があることを検証していくのではなく「四つの象限であるべきものが、きまってふたつの象限に還元されてしまう」人間の思考様式が、複数の差別をそれ自体として見ること、それ自体として論じることを困難にしていると指摘したことである。だからこそ、ここでこの複合的な差別の構造を図解してみることは、ただ言葉で要約するだけではない、それ以上の意味を持つことになるのである。こうして「四象限図」に書いてみることによって「きまってふたつの象限に還元されてしまう」問題を四つの象限のまま一望の下に収めることができるからである。更にバーバラ・ジョンソンはこうして可視化された四つの極にそれぞれの特性を書き入れることを試みている。

「今日行き渡っている上下関係中心の観点のなかでは、先ほどの四つの極からなる図式は・・・(略)・・・その特性を書き入れることができる。この場合、黒人女性は不可視であると同時に遍在的である。つまりそれ自体として決して見えはしないのだが、他人の目的に応じてたえず不当に利用されつづけるのである」(バーバラ・ジョンソン「メタファー、メトニミー、声」)

白人男性が「普遍性」を占め、白人女性がそれに対する「相補性」、黒人男性は「他者性」を占め、黒人女性はそのどれにも相当しないXとなる。このXの位置が先述の「複合差別」が置かれる場所となる。このカテゴリーの白人/黒人を、欧米人/日本人、に代えれば日本人女性のポジションが出来上がる。

しかしまったく立場もその在り方も違う日本人女性と黒人女性が同じポジションにおいて語られることが可能なのは何故だろう。バーバラ・ジョンソンはこの文を次のように続けている。

「しかしながら、四つの極をもつこの差異の図式は、それ事態究極的には普遍性という虚構に依拠している。それぞれの象限の構成員はすべて同質といえるのか。国、地域、宗教、階級、職業の差異はどこに位置づけられるのか。ほかの人種や人種間の下位区分はどうなるのか」(バーバラ・ジョンソン「メタファー、メトニミー、声」)

「相補性」も「他者性」も「究極的には普遍性という虚構に依拠している」。普遍性が虚構であるならば、それとの関係で構築された他の項も当然虚構である。こうして「普遍性」の虚構性を暴くことで、それとの関係で構築された「他者性」や「相補性」の虚構を暴き、脱普遍化を進めていくというのが脱構築の手法であった。

しかし普遍性が虚構であるとあえて言う必要があるのは、それが一定の実体を持っていると考えられていたことの証左でもある。バーバラ・ジョンソンのこのテクストでは、白人男性が「普遍性」の位置を占めていることについての説明は特になく、ただ皮肉ともとれる口調で次のように書き付けられていた。

「場所の名前(ホワイトハウスのこと)は、ほんとうに大統領を隣接的に表わすメトニミーにすぎないのか、家の白さはある程度メタファー的にそこの住人の白さと結びついてはいまいかと、問うてみたくなる・・・。」(バーバラ・ジョンソン「メタファー、メトニミー、声」)

ここで暗黙の前提とされているのは、大統領が白人の男性であるという前提である。つまりこの「普遍性」の項に白人男性を置くことは、1987年の時点ではまだまだ動かし難い既成事実として考えられていたということである。

しかし2012年を生きるわたしたちはこの前提が2009年に崩れていたことを既に知っている。

(次回につづく)