「擬制」としての二項関係について(2)

子の「恭順」と親の「権威」という権力関係を前提とした「親子関係」、『絶対服従」の関係を、「没我帰一の関係」すなわち「帰一の原理」と読み換えること、それをあたかも「自他未分」の情緒的関係であるかのように言いくるめること、これが戦前の親子関係、すなわち「タテの関係」の在り方であったこと、そしてこれこそが、戦後、土居健郎によって「甘え」の関係と呼ばれることになる二者関係の原型であることは、前回に述べた。この「立体的関係」(「国体の本義」)あるいは「タテの関係」としての「二項関係」がいかなるものであるか。今回はここから考えてみることにしよう。

のちに「甘え」として肯定的に語られることになる関係に内包される権威関係の問題、これを可視化しようとしたのが、戦後知識人たちの知的格闘とその変遷であった。芸術の問題においては、桑原武夫が1946年「第二芸術」論を『世界』(岩波書店)に発表し、文壇に衝撃を与えたが、この国の古典芸能における家元制度に特有の問題を提示してみせたのが、1953年に発表された川島武宜の「家元制度」であった。そこで彼は、「おどり・能・狂言・いけ花・長唄・常磐津・清元等々の日本芸能の師匠と弟子との連鎖によって構成された主従関係のヒエラルヒー的 hierarchical な派閥集団」が、「家父長制的家族集団に擬制」されたものであることを示してみせた。彼がこの研究を行ったのは、ただ単に日本の芸能における特殊な人間関係の在り方を示そうとしたからではなかった。この「家元制度」の最後で彼は次のように語っている。

そもそも家元制度というものは、その特殊の名前の故に、日本の伝統芸能諸部門に特有の現象にすぎないかのような印象を与えがちであるが、実はそうではなく、日本社会の種々の領域において見出される普遍的現象の特に明白な一例、特にそのもっとも純粋な・古典的な一形態であるにすぎない。主従関係の連鎖と家父長制的支配との上に成り立つ派閥的集団という現象は、これまでの日本の社会の普遍的な構成原理であったのであり、そうして今もなおかなり高い程度にそうなのである.・・・略・・・代表見本としての家元制度の分析は、この日本社会の普遍的法則の解明に役立つはずであり、もし本稿がそれになんらかの寄与をなし得れば幸いである。

(川島武宜「家元制度」)

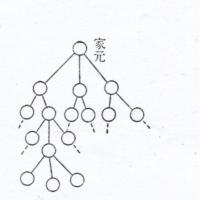

さて、この家元制度は、「家」という言葉が体現しているように、日本的な家族制度を擬制したものである。それは、川島によれば「ピラミッド型階層集団」を成しており、それを図にすると次のようになる(図A)。

図A(川島武宜「家元制度」より)

「ピラミッド型階層集団」という名称は、幾つかの階層が、底辺から頂上に向ってヨコに分断されているような印象を与える。タテの階層秩序とは別に、たとえば、最底辺集団をA、最底辺から二番目の集団をBと名付けるなら、そこに幾つかの階層が生まれそうだが、ここではそのような階層が形成されているわけではない。この階層秩序の最大の問題点は、ヨコの集団性が欠如しているために、いったん一つの集団に帰属すると他の集団に帰属することが著しく困難になる点である。この点について、川島は次のような具体例を挙げている。

家元集団の地盤統制機能を具体的に示す興味ある例がある。数年前にあるアメリカのバレリーナが或る流派の師匠Aについておどりを習いはじめた。ところが、ほどなくそのアメリカ人は同流派の他の師匠Bの弟子となるに至った。このようなことは、文化類型を異にするアメリカ人にとっては、芸術の習得のための機会の自由選択として何らあやしむに足りない行動なのであるが、固定的な主従関係を当然視する芸能人にとっては、おどろくべき背徳行為であって、師匠Aは同門の師匠Cに相談した。Cは「自分ではさばきかねる」といって、事件の解決を家元に懇願した。家元はそのバレリーナの身分(弟子としての)を一時Cのもとに「預けた」。これは、本来は家元がみずから引取って指導するというかたちをとるべきところを、便宜上家元の代理人としてのCに預けたことを意味する。というのは、家元がそのバレリーナをただちに師匠Bから師匠Aに返すことは、家父長制的な家元集団の内部の「和の精神」を害することになるので、これを憚り、しばらくの冷却期間ののちにその弟子をAに返すための措置なのであった。すなわち、ここでは、その弟子に対する師匠の統制力を維持するために、家元制度の組織、特に家元の権力が有効に利用されたのであり、家元集団という身分階層構成の存在理由およびその機能を明快に例証している。なお、右のバレリーナは、自分の意思にまったく無関係にほしいままに自分の先生を変更されたことに対し憤慨し、おどりの勉強を中止したとのことである。

(川島武宜「家元制度」)

ここでは、弟子はいったんある「家」に所属した以上、別の家の弟子になることは事実上不可能であることを示している。この例は外国人であり、またバレリーナという専門職種を別に持っていたため、この世界に見切りをつければそれで一定の解決が可能であったわけだが、そうでなければ、このような行動は、この世界で生きていけなくなることを意味しただろう。一見、弟子の「不手際」を、師匠たちが「和の精神」によって調整しているかのように見えるが、そこに前提としてあるのは、厳然たる権力構造なのである。問題は、これが家元を含め、この集団の成員にとって権力構造と見え難くなっている点であろう。

このような日本的権力関係を端的に説明するために、この「タテ」の関係を、集団の構造の在り方として明快に示したのが、社会人類学者・中根千枝の『タテ社会の人間関係』(1967)における「タテ社会」の図である。ちなみにこのテクストは、『「甘え」の構造』と同時期に、日本人論として一斉を風靡している。

「タテ社会」は中根千枝が、日本的社会の在り方として提示したものであるが、その実際の例の一つとして示されたのが次のような図であった(図B)。この図が、先述の川島武宜の「家元制度」の図と極似していることは一目瞭然であろう。

図B(中根千枝「タテ社会の人間関係」より)

中根の卓抜な点は、この図から「タテ社会」の長所と短所を明示してみせたことである。

中根によれば「集団の構造が、強い『タテ』の線の機能にその基盤をおいているということは、『ヨコ』の線、あるいは『タテ』『ヨコ』両方の機能をもつ集団とは、その構造において著しい差異を見せている」という。

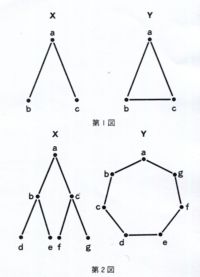

彼女はこれを「それぞれX(タテ)・Y(ヨコ)という構造の異なるに集団によって説明」する。それが以下の図である(図C)。「両集団とも同じ一定数の個人からなっているという仮定で、その数を抽象した a・b・c の三点によって示すと第1図のようになる」。

タテ社会を単純化した図は、図C−第1図のXのような「底辺のない三角関係」として表現される。そしてそれを「底辺のある三角関係」である「ヨコ社会」Yと比べることで、その長所と欠点が鮮やかに浮び上がってくる。

図C(中根千枝「タテ社会の人間関係」より)

「タテ社会」においては、人間関係とはつまるところ、直接の上下関係に帰着する。「タテ社会」のリーダーは基本的に一人だが、この唯一のリーダーに直接アクセスできるものは限られている。たとえば上記のXの図における構成員 d は、b を介して a とアクセスするのみである。これをたとえばかつての自民党とその派閥の図として考えるてみるとわかりやすいだろう。つまりこの「タテ」集団は「党中党」を作りやすく、こうした集団においては、リーダーはむしろ幾つかの党の調整役であり、全体に及ぶリーダーシップではなく、この調整がうまくできることがリーダーとして望まれることになるのである。

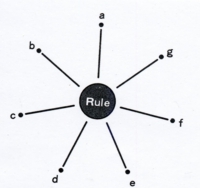

一方、Yの図における構成員 b は、ヨコにアクセスすることができ、結果として「すべての成員が互いに」つながることができる。ただしYの集団の在り方は、外に対しては「封鎖されている」一方、Xは「外に向って開放されている」。その点がXの長所とも言えるが、Xにおいては後から入ったものはいつまでも「新参者」に留まる一方、Yにおいては、いったんこの集団に入団すれば、成員相互の関係は基本的に平等である。こうした「ヨコ社会」の構造の特色をもっとも端的に示しているのは、上記の図よりも下記の図であろう(図D)。

図D(中根千枝「タテ社会の人間関係」より)

ここでは人間ではなく真ん中にあるRULE(規則)が、集団の成員を繋ぐ役割を果たしている。中根は「このようにYの場合にはXのように成員の個人関係によって集団が構成されるというよりも、人間以外のもの、ルールとか資格といったもの、によって集団ができている」と説明している。

この図は、先回、提出した構造面と第三項の図として書き直すこともできるだろう。すなわちルールの位置を第三項として、立体的に構成し直してみればよいのである。このルールに基づき、たとえば a という人間がリーダーの位置につくことはあるが、彼はこのルールに従ってその位置にいるのであり、他の構成員と常に交換可能である。あるいはこれを絶対君主制としてみるならば、彼自身がルールである、と見なすことも可能だろう。しかしその場合でも他の成員同士の関係は基本的に同じ平面に置かれている。そしてこれらの成員は第三項との関係を通じて互いに「個」として繋がっている。絶対君主制が逆説的に「個」という概念をもたらしたのは、まさにそれがこのような構造面と第三項によって構成されているからであった。

ところが「タテ社会」の集団においては、構成員とリーダーとは、そのような関係を結ぶことができない。そもそも構成員と構成員の関係は平等ではないし、平等にはなり得ない。そして構造的に見るならば、こうした社会における「二項関係」は a-b の関係、b-c の関係のようなタテの関係が優先することになるのである。この「タテ社会」の在り方は、丸山眞男が示した天皇と臣民の関係にも極似している。前回も書いたように、そこでは「全国家秩序が絶対的価値体たる天皇を中心として、連鎖的に構成され、上から下への支配の根拠が天皇からの距離に比例する」のだし、そのような「価値のいわば漸次的希薄化にあるところでは、独裁観念は却って生長し難い」からである。「なぜなら本来の独裁観念は自由なる主体意識を前提としているのに、ここでは凡そそうした無規定的な個人というものは上から下まで存在しえないからである」。

また日本的な家族に擬制したこの関係は、親子関係だけではなく、兄弟姉妹関係、男女関係などを細かく厳しく分断し、その関係の在り方を規定してきた。一ヶ月でも早く入門したものは兄、姉であり、その固定した上下関係は終生変わらない。しかもそれは、あからさまな権力関係ではなく、家族関係に擬制されているために、「親しさ」を演じることも要求され、しかしその親しさの確認も、各々の立場によって異なる振舞いを要求されるため、結局は親しさの確認は絶えざる上下関係の確認ともなるのである。こうした関係の在り方が今もまだ完全に失われたわけではないことは、たとえば、有権者に選ばれた人物に「一年生議員」などという蔑称を使って憚らない思考法に端的に顕われている。日本語における「敬語」の体系が極めて複雑なのも、こうした様々な上下関係の在り方が絡みあっているからである。ある集団に帰属した人間は、そこで一人一人との人間関係を個別に一つ一つ形成していかなければならない。すなわち集団は二項関係の複雑な洗練された積み重ねとして形成されていく。対人関係に使う多くのエネルギーがこの問題に費やされる。

ここに見られるタテ関係が「甘え」における「二項関係」の基本的な在り方である。このことは土居健郎自身も彼の著書の中で認めている。彼は『甘えの構造』の第二章「『甘え』の世界」のなかで次のように書いていた。

最近、社会人類学者中根千枝氏は日本的社会構造の特徴をタテ関係の重視として規定したが、それはまた甘えの重視として規定することもできるであろう。むしろ日本人の甘えに対する偏愛的な感受性が日本の社会においてタテ関係を重視させる原因となっているといってもよいかもしれない。(『甘えの構造』)

こうしてみると「甘え」の基本とされている「親子関係」を基にした「二項関係」の在り方について、再検討してみる必要があるようだ。何故ならそれは一対一の平等な人間同士の関係としてそもそも考えられていないからである。それは同じ構造面にある二項同士の関係ではないが、かといって、構造面と第三項との関係でもないからである。即ちもしも「甘え」の関係が「タテ関係」の人間関係であるとするならば、それは、現在のわれわれが考える母子関係とも父子関係とも異なる関係の在り方だったのではないかと考えてみる必要があるように思われるのである。