球体関節人形と女性(2)

再び「なぜ球体関節人形作家に女性が多いのか?」

a)フィギュアと球体関節人形~素材から

先回冒頭で提示した「なぜ球体関節人形作家に女性が多いのか?」という問題は、「なぜフィギュア作家に男性が多いのか?」という問題と対置することができよう。実際、フィギュア作家には男性作家が多く、球体関節人形作家には女性が多いという事実がある。

この問題については、2006年に秋葉原で行われた討論「フィギュア≒創作人形 似て非なるもの」(註1)において検討されたことがある。この討論には筆者(榊山)の他、フィギュアに詳しいグラフィック・デザイナーの古村昌史、『ドール・フォーラム・ジャパン』誌編集長・小川千恵子(現・羽関チエコ)らが参加していた。ここでフィギュアと創作人形(主に球体関節人形)の違いが各々の立場から語られたが、前提条件として意見が一致していたのは、前者には男性が後者には女性が圧倒的に多いということ、それぞれにその特性がよく表れていることであった。

筆者がまず指摘したのは素材の扱われ方の違いである。これは何が素材に使われるかの違いではなく、まずフィギュアにおいては、成形の過程で複数の素材が使われてはいても、一体のフィギュアにはその身体部位とは関わりなく一定の素材が使われているという点が創作人形と大きく異なるということであった。フィギュアの場合は見た目に驚くほど精巧に作られていても、そのリアリズムは「生き人形」のように髪の毛を一本一本植えつけるというような方向には向かわない。基本的に同じ樹脂でボディや髪や服の形までもが成形され色づけされて、アニメのキャラクターも精巧なヒトガタも作られていく。一方創作人形は、髪の毛、眼球、衣服などにそれぞれ異なる素材を用いるのが一般的である。

もちろんそこには例外もある。たとえば出席者の古村昌史は「ドール、ドール、DOLL.」という連載(註2)でGIジョーの例を挙げている。多くのフィギュアが「樹脂で成形され」「ボディそのものが着衣の状態で一体成形されている」のに比べ、GIジョーは髪は胴体と同じ樹脂でも、その衣服は布製で着せ替えも可能である。ただしその衣服が戦闘用のコスチュームであること、すなわち「制服」という枠組に収まることは指摘しておくべきだろう。少なくともその衣服は女性の着せ替え人形のそれのように無節操なまでに様々な種類があるわけではなく、コスチュームという決められた枠組のなかにある。

ちなみに筆者はこの討論のなかで創作人形とフィギュアのこうした違いについて次のように指摘していた。

「(辻村)寿三郎さんが、彫刻というのは削ぎ落としていくもの、人形は付け加えていくものと言ってたけれども、創作人形というのは基本的に、髪を結い付けてみたり服を着せてみたり、異素材の集合体じゃないですか。ある意味、それこそ不気味なんですよね。そこがフィギュアと全然違いますね。いろんな素材をごちゃごちゃと付け加えるところが女性的なものと関わっているんじゃないかな」

(榊山裕子「フィギュア≒創作人形 似て非なるもの」)

ここでいう「いろんな素材をごちゃごちゃと付け加える」ことによって醸し出される「不気味さ」については、男性で人形(ドール)に惹かれていく人たちも最初にひっかかるところであるということは、古村も指摘していたことである。

「(創作人形に対する)最初の印象は、怖い、ですよ(笑)。男性ユーザーは特にフィギュアを通してアニメーションの顔になれているから。とにかくドールアイ(註3)が怖い。」(古村昌史「フィギュア≒創作人形 似て非なるもの」)

女性の場合は人形に関してこのような観点から「怖い」と感じることは少ないようである。

人形が生きているか生きていないか、その境界が曖昧に思える時、人形が不気味に見えるということは男女を問わずある。しかしこの恐怖心はフロイトによれば実はそれほど根源的なものではない。実際、幼い子供は人形を生きているかのように扱うし、そのことに恐怖を感じてはいない。人形に対する恐怖の源泉はどうもそこにはないのである。

男性の場合は人形への怖れ、人形の目や髪に対する恐怖は、男性が根本的に抱えるミソジニー(女性嫌い)と関わっているように見える。すなわちフロイトの「不気味なもの」やクリステヴァの「アブジェ」をそれらは想起させると言えようか。それは男性にとって心惹かれながらも忌避しなければならない対象を想起させる人形の一部分なのである。

文化的に高水準にあるとされるハイ・アートとしての彫刻はその意味でこうした「不気味なもの」を巧妙に排除している。それは石や木で巧みに作られていても、髪の毛を植毛しようとか、洋服の襞をリアルに見せるために実際の布をボディに貼付けて表現しようというような方向にその表現のリアリズムは向かおうとしない。これは当り前と思われていることだが、思えば興味深いことである。

一方ハイ・アートのこうした傾向に、表現としての限界を見る時、また何かしらの新鮮な意匠を付け加えようとするとき、こうした恐怖と好奇心を想起させる要素を作品のなかに取り入れることが一つの手段となり得るだろう。

たとえば義眼を使うことによってそれまでの彫刻にはない不思議な効果が得られるということはあるだろう。たとえば舟越桂が木彫の作品に大理石で作った義眼を入れていることは、現代の創作人形作家の何人かが、舟越の作品を人形として見る、あるいは人形と等価のものとして参考にしようとする際の根拠になっているという。義眼を使うか否かは、人形作家にとって、彫刻との一つの分かれ道とも考えられているようである。これは目や髪等特定の部位に異素材を使ったヒトガタが、彫刻から逸脱して人形に近いものとして見えるという事情と照応しているように見える。

b)フィギュアと球体関節人形~可動性から

さて、フィギュアと創作人形の違いとしてまず後者が「異素材の集合体」であることを挙げたが、この創作人形にも大きく分けて二つの種類があり、その違いは可動性の問題に帰着する。ほとんどの彫刻がそうであるように、多くのフィギュアも不動である。それはフィギュア的な造型を現代美術に変換して提示した村上隆の立体作品なども同様である。

ところが、球体関節人形はその可動性に特徴がある。かつて創作人形誌『ドール・フォーラム・ジャパン』誌では、その誌上展で現代創作人形を広く募集する際に、大きく二つの種類に分けて募集していた。その一つが「固定ポーズ」部門であり、もう一つが「関節人形」部門である。

ちなみに1930年代の「人形芸術運動」において隆盛した芸術的な創作人形、戦前の帝展や戦後の日展、伝統工芸展などに出品されてきた芸術的な人形は基本的に「固定ポーズ」人形である。

つまり古典的な彫刻を基本とする芸術概念から言えば、彩色、特定の人体部位への異素材の使用、可動性などは、過剰な要素なのである。そして実は球体関節人形はそうした過剰な要素を見事に兼ね備えている。一方フィギュアにおいては彩色以外の過剰さは比較的抑えられていると言える。

フィギュアの多くは「固定ポーズ」である。ただしこれは単に動かないということではない。重要なのはそれが決定的な一つのポーズ、これでなければならないという選ばれたポーズ、いわば「決めポーズ」であるということである。この「決めポーズ」について、男性はしばしばこの決めポーズでなければいけない、という発言をするが、女性からそうした発言を聞くことはほとんどない。

おそらくこの「決めポーズ」への嗜好は男性のフェティシズムに関わるのではないかと思われる。

「フェティッシュとはペニスの代理物である」とフロイトは「フェティシスム」の中で述べている。すなわち幼い男の子は自分が持っているようなペニスを、母親が持っていないことに驚きそれを「否認」しようとするが、その際にそのペニスの不在の場所に母のペニスの代理物としてのフェティッシュをもってくることでひとつの解決を見いだそうとするという。母のファルスの代理物としてのフェティッシュはさまざまな形であらわれるが、よく知られているように、その際しばしばハイヒールや女性の足などが選ばれるのは、母のペニスの不在を発見する際に男の子が母親の足元から性器へと目を移していき、その不在を視覚的に認める衝撃的な瞬間に至るその寸前の光景とフェティッシュとが関わりがあるからである。つまりそれはしばしば性器に近い場所にある足や靴へのフェティシスムとして現われるというわけである。このことはまた「決めポース」と言われるものが決定的瞬間のその寸前を意味するものであるかもしれない可能性を示唆する。実際、男性は女性よりもこの決めポーズへのこだわりが著しいことは確かである。

このことは可動性の意味の性差による違いにも関わってくる。実はさきほどのGIジョーもそうであるように、男性のフィギュアにも関節をもつ一群の人形が存在し「アクション・フィギュア」と呼ばれている。

しかしこの関節による可動性は、GIジョーに対応するバービー人形に代表されるような、女の子が好む着せ替え人形が持つ可動性の意味とはいささか異なるようである。女の子の人形遊びにおいて、人形の関節を動かすことは、それを生活空間のなかに置いてさまざまなポーズをとらせたり、着替えさせたり、髪の毛を梳かしたり、そうした一連の楽しみのなかの一つとしてある。唯一の決定的なポーズがあるのではなく、さまざまなポーズがとれることが女の子にとって関節を動かす楽しみである。しかし男の子の場合はどうやら異なるようである。その点についての古村昌史の次のような証言が興味深い。

「男の子たちって、可動範囲、どこまで動くかっていうことに異様に拘るんですよ。年中動かして遊ぶかっていうと、そうでもない。じゃ、何でそんなに拘るかっていうと、自分の気に入ったたった一つのポーズを再現させるためなんですね。それが個人個人違うから、マスプロ製品としてはいっぱい動くに越したことはないんですよ。そのへんの楽しみ方っていうのは、人形を手にもっていろんなポーズをさせてあり、着せ替えをしたりとか、毎日の生活のなかで一緒に時間を生きていくのとは、やっぱり違う。たった一つの自分の究極のポーズを決めさせるために、可動させる。あとは動くという機能を所有する喜びですね。」(古村昌史「フィギュア≒創作人形 似て非なるもの」)

この「究極のポーズ」を自分で決めることが可能であることが男性がこだわる可動性の正体であるようだ。また「動くという機能を所有する喜び」の基本は男の子と彼自身のペニスとの関係を彷彿とさせる。この所有する喜びがやがてフィギュアを持つ喜び、女性を所有する喜びへと繋がっていくのかもしれない。

c)写真と枠と球体関節人形

こうしてみるとフィギュア作家だけではなく、球体関節人形を素材としてすぐれた作品を作っている男性の人形作家にも一つの傾向があることがわかる。それは人形は可動であるが、同時に何らかの決めポーズによって固定されているという特徴である。

この点に関しては日本の球体関節人形の祖と言える四谷シモンの場合も例外ではない。彼の代表作「ドイツの少年」「未来のイヴ」はいずれもガラスケースの中に収まっている。枠としてのガラスケースが可動性と不動性の同時共存を可能にしているのである。

これは四谷シモンが参照したハンス・ベルメールの場合もそうである。ベルメールは関節人形を自ら作ったが、それを写真に撮ることで完成作品とした。いわば彼の作った関節人形は写真で決めポーズを撮ることによって完成するのである。ここでも可動性と不動性は同時共存している。

更に言うならば日本の球体関節人形とベルメール受容に触発されて Ma poupée japonaise という写真作品(2001)で、実際の日本人女性の関節部分をゴムで縛り球体関節人形風に仕立てて写真作品にしたマリオ・Aの場合も、動く生身の女性を一瞬の光景のなかに封じ込めている点で同様の傾向を示している。

この点において女性の球体関節人形作家は大きく異なる。展示する際に何らかのポーズを人形にとらせるとしても、それは不動の決定的な瞬間とは言えない。好みのポーズがあるとしてもそれは一つではない。そもそも「好み」自体が一つに限定されない。このことについては後で語ることにするが、それが女性性の一つの特徴であると言えようか。

対象としての「女性」と球体関節人形

a)男性の視線について

球体関節人形には女性作家が多く、人形もまた女性の人形が多い。数少ない男性の人形の場合もたいてい少年の人形である。成人男性を象った人形もないわけではないが極めて限定的である。このことは女性性の在り方と考え合わせると興味深いことである。

このことと関連して先回の最後で次のような分類を試みて、このうち①と②は人形製作に関わるが、③に関してはコンセプチュアルな現代美術に関わることを示唆した。

① 視線の対象として「見られる」から「見せる」へと移行すること

② 視線の対象の側から「見る」ものを「見返す」こと

③ 「見られるもの」の側から、「見るもの」「見られるもの」という構図の外に、

即ち、その構図そのものを「見る」位置に立つこと

上記の分類に女性の人形作家をあてはめるならば、受動形から能動形への転換は見られるものの、女性は「見られる」もの、男性は「見る」ものという前提、女性が「視線の対象」であるという位置付けは保持されている。

ここで「見る」者として想定されているのは成人の男性であり、彼女はその位置に自らを置くのではなく、あくまでも対象の位置にいて、「見る」者を挑発したり無視したりしながらもその視線と戯れ続ける。③ の場合も「見るもの」の位置に立つのではなく、「見るもの」ー「見られるもの」という構図そのものをゲームのように楽しむ位置に立つということであって、観察者の位置をあえて奪還しようとしているわけではない。

この問題についてはこれまでさまざまな形で語られてきた。1972年に出版されたイギリスのジョン・バージャーの“Ways of seeing ” は視覚芸術についての著名な基本文献だが、このなかで彼は、「社会的存在」としての女性の在り方と、視覚文化における男女の関係を結びつけて次のように語っている。

「男は女を見る。女は見られている自分自身を見る。これは男女間の関係を決定するばかりでなく、女性の自分自身に対する関係をも決定してしまうだろう。彼女のなかの観察者は男であった。そして被観察者は女であった。彼女は自分自身を対象に転化させる。それも視覚の対象にである。つまりそこで彼女は光景となる。」

(伊藤俊治訳『イメージー Ways of Seeing 視覚とメディア』パルコ出版、1986)

彼によれば「女性に生まれる」ということは「男性の保護のもとに」生まれるということである。これはフェミニズム的な意味での「家父長制」 における女性の在り方であろう。この観察者と被観察者の関係を画家とモデルに当てはめるならば、デューラーの次のような著名な図版が思い起こされもしよう。

彼によれば、このような被観察者としての視覚の対象であることによって「女性の自我が二つに分離する」ことになる。そして、このような「社会的存在」である女性にとって「彼女が男性にどう映るかということは、彼女の人生の成功に関して決定的なこと」であり、それゆえ彼女は男性の視線をいわば内面化する。そのことによって「彼女が自分だと感じているものは、実は他人が彼女だと思う事に取って代わられている」ことになる。

つまり彼女はモデルであると同時に画家の視線を内面化し、その内面化した視線を自らに向ける視線として想定し、そのような視線に適った存在として振舞おうとするというわけである。

「男性の視線」は、ここでは能動的な観察者の視線である。この観察者は、家父長制下の権力関係によって男性の視線とみなされる。女性は「その視線に見合うスタイルをとる」(ローラ・マルヴィ)のだが、そのためには、その男性の視線に沿うように自らの身体の在り方やスタイルを調整する必要がある。彼女は「男性の視線をいわば内面化」する。

ジョン・バージャーの場合は、男性と女性の社会制度的な権力関係とその「見るー見られる」関係の不均衡性を結びつけたが、ローラ・マルヴィはそれを精神分析理論と結びつて「男性の視線」male gaze の問題を浮び上がらせた。

b) ラカンの「眼差し」について

ただし、精神分析における「見る」ー「見られる」の問題についてはもう一つ考察を深めておく必要がある。なぜなら精神分析における「視線、もしくは眼差し(英語では the gaze、フランス語では le regard )」は、ジャック・ラカンが『セミネールXI 精神分析の四つの基本概念』のなかであらためて考察したように、先述の画家=観察する主体、モデル=観察される客体(対象)という分類を裏切るからである。

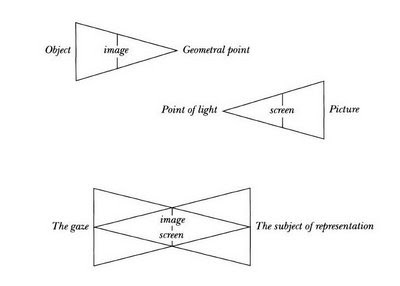

さきほどのデューラーの画家とモデルの絵を思い浮かべるならば、右側の「計測点 Point géométral, Geometral point」が観察者の位置であり、モデルという対象はその反対側に想定されると考えられる。すると視線はこの計測点から発していると考えられることになる。しかしラカンのいう「眼差し le regard, the gaze」はまったく逆にこの「対象」の側から発している。

そこでは「眼差し」は、「計測点 Point géométral, Geometral point」からのそれではなく、この計測点の「対象 Objet 」の位置、この幾何学的遠近法の三角形を逆転させたもう一つの三角形によって表わされている「光源 Point lumineux, Point of Light」の位置から「表象の主体 Le sujet de la représentation, The subject of representation 」に向かう眼差しである。こうして前者の幾何学的遠近法の構図において能動的に「対象」を捉え尽くしていると信じ、見ていると思い込んでいたその像 image は罠に他ならず、わたしたちはむしろそれを見させられ、それに魅惑され、操作されているのではないか、と問いかけてみることが後者の逆転した図を考察することによって可能となる。

そしてこのことは、人間の発達の過程において受動が能動に先行すること。それは「眼差し」においても同様であることに思い至らせてくれる。

生まれたばかりの赤ちゃんは、見られている。あらゆるところに眼差しがあるといえる。その眼差しのもっとも典型的なものが母の眼差しです。ところが常に見られているような状態の中では人間は何もやっていけない。どこかで「見られる」を「見る」に変換する作業が必要になってくる。(藤田博史「各論—『眼』と『眼差し』、あるいは『視的欲望』」「人◇形◇愛の精神分析」)

「男性の視線 male gaze」を想定する際には、能動/受動は、前者を男性、後者を女性に固定的に割り振られていたが、ここでは男女に関わりなく、人間は受動形からはじめて、それを能動形に変換する作業を行っていることが理解される。

このことは意識された次元では、能動的に人形を対象として捉え、操作しているように見える人間が、男であれ女であれ、実は人形から「見られている」あるいは「見られる」ことを望んでおり、人形にそうした眼差しを見いだし、それから「見られる」ことに喜びを感じているかもしれないというパラドックスに思い至らせてくれるのである。

c)性別の論理式と男女関係 〜 性的関係は存在しないIl n’y a pas de rapport sexuel

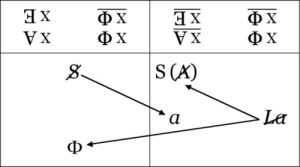

ただしこのラカン的な「眼差し」の問題は性差に関わらない。また男性と女性の非対称な関係そのものが否定されるわけではない。それゆえ、あらためて精神分析の概念を用いて、この男女の欲望の在り方の非対称性を考察することも可能であるだろう。それには同じくジャック・ラカンの「性別の論理式」が役立つのではないだろうか。ラカンはそのセミネール第20巻『アンコール Encore』において「性別化の図表」を示している。

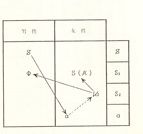

上記の図においては、左が男性、右が女性のファンタスム(幻想)を表わしている。この図表に$→S1→S2→aという人間の欲望の四つの基本要素を付け加えたのが下記の藤田博史による性別化の図表である。

これは「斜線を引かれた主体」$が、対象aを目指す欲望を表わしており、$とS1の間には原抑圧の横棒が、S1とS2の間には後期抑圧を表わす欲望が書き込まれている。S2は「後期抑圧の連続が生みだすシニフィアン全体を代表させた表記であるが、これらのシニフィアンはどれだけ重ねられようと,決して現実界としてのaに到達することはできない」(註4)

この性別化の図表によってまず一目瞭然に了解されるのは、男性の欲望のファンタスムはこの斜線を引かれた主体 $が対象aを目指すというシンプルな形をとっていることである。一方、女性はこの男性の欲望のヴェクトルの指名を受けて、男性にとっての対象aたろうとするのだが、現実界にあって到達不可能な対象aであることはそもそも不可能であり、彼女は「象徴界に仮に定められた女性の位置、つまり具象化されたa」(註4)の位置に自らをシフトさせ、この「性化されたa」としてのŁaの位置から男性の領域にあるファルスというシニフィアンΦと女性の領域にある「大文字の他者における欠如のシニフィアン」S(![]() )を目指す。

)を目指す。

この図表は二つのことをわたしたちに教えている。

第一に、女性の位置は、何よりもまず、男性の欲望のヴェクトルによって指し示されるということである。女性はこのヴェクトルを受けることによって、自らの位置を仮固定する。然るのちに、第二段階として、性化されたaすなわちŁaの場所から、欠如の場所(S1)としてのS(![]() )、Φを欲望し得るのである。(藤田博史「男と女」『性倒錯の構造』青土社)

)、Φを欲望し得るのである。(藤田博史「男と女」『性倒錯の構造』青土社)

こうして男性と女性のファンタスムはすれ違いつづける。

ジェンダー論においては、いわゆる生物学的性差(セックス)と文化的性差(ジェンダー)の差異が語られるが、この欲望の玉突きが象徴界すなわち言語獲得以降の出来事であるならば、それは基本的には「文化的性差」に相当するとまずは言えるだろうが、精神分析の知見が示しているのは、この$と対象aは象徴界にあるのではなく、到達不可能な現実界にある、ということ、すなわち男性は対象aを求めても実際には具体的なŁaと出会うしかなく、女性は男性からの指名を受けて$ならぬΦを求める。このように永遠に出会い損ね続ける男女の出会えぬ出会いをこの図は端的に示している。

この男女の欲望のファンタスムにおいて興味深いのは女性の位置である。女性はまず男性からの指名を受けて、対象aとしての位置に自らを置こうとするが、彼女はさまざまな「女性」的とされるシニフィアンを演じ続ける具体的なŁa として、受動形を装うという非常にアクロバティックな、それ自体は極めて積極的な振る舞いをすることに悪戦苦闘することになるだろう。一見、矛盾する言い方になるが、彼女は能動的に受動性を演じる。すなわち受動的に「見られる être vu」ために能動的に「見せる donner à voir」のである。

それは言葉の世界に刻印されている限りにおいて、まだ何も知らないはずの無垢であるはずの「少女」たちにおいても既にインプットされてしまっているのであり、それは自らも気づかぬ欲望に突き動かされてなされていくことなのではないか、と考えるならば、それが故意であるかそうでないか、嘘であるかそうでないか、仮装であるかそうでないか、誘惑であるかそうでないか、問いかけること自体が難しくなるだろう。

対象としての「女性」と球体関節人形

先述の「写真と枠と関節人形」のなかで、女性の人形作家に関して「そもそも『好み』自体が一つに限定されない」と書いたが、これはこのように女性の欲望の在り方が一つではないことによる。つまり彼女もまた一人の人間である以上、斜線を引かれた主体 $が対象aを目指すという男女共通のファンタスムを保持している。つまり彼女もまた無意識的に失われた母親を求めている。それゆえ彼女が女性の人形を作る場合、この母親を求めていることも考えられるよう。そこに母親を思わせる造型物を作ろうとすることもあれば、自らが母親の位置に立って、その愛の眼差しを受ける子としての人形を作ることも考えられる。その時この「子としての人形」はかつての自分自身であり、作家は母の位置に立つ。

更に、彼女は象徴界において「女性」として位置づけられている以上、自らを男性にとっての具体的な対象aと措定する必要がある。そうすることによって自らを男性の欲望の対象とし、女性としての自己を確認するのであるならば、彼女は具体的なŁaとしての人形を作ることで女性としての自らの存在証明をしようとしているのかもしれない。その場合彼女自身が想定する男性の欲望が起点となる。先述のジョン・バージャーの言葉を借りるならば「彼女が男性にどう映るかということ」を想定することがここでは重要になってくると言える。その時彼女は彼女自身を対象として扱う男性を想定して具体的な対象を再現しようとするかもしれない。そこに見いだされるペニス羨望がわかりやすい形で人形に反映されることもあれば、より複雑な様相を呈することもあるだろう。男性にとっての母のようであろうとしたり、性的対象としての若い女性であろうとしたり、さまざまな試行錯誤がそこでは展開されるかもしれない。女性が作る人形はそうした複雑な欲望が交錯する場である。複雑であることは逆に作者自身が真意を見失いやすいということであり、また鑑賞者が真意が読み取りにくいということでもある。女性の人形は焦点が定まり難いとも言えるが、その複雑に見える糸をほぐしていけばそこに興味深い女性の創作の秘密が見いだされるかもしれない。特に一定の約束事や枠組からはずれがちな創作人形において、その欲望の在り方は比較的生の形で露出しておりそこに球体関節人形の作品として評価し難い点と、逆に興味深い点もあるように思われる。

いずれにしても女性の制作する球体関節人形はこうした複雑な欲望のグラデーションを反映している。(つづく)