全員一致が全員ではないということについて

先回の『テクスト効果』では、「全員一致で一人を殺害する」スケープゴートについて考えてみたが、ところで、ここでいう「全員一致」の「全員」はどのようなものとしてイメージされるべきなのだろう。たとえば学校の教室のような場所で、生徒たち全員が手を上げているような光景を思い浮かべるとしたら、それはここでいう「全員」が同じ条件でこの「全員一致」に参画している「個人」であることを前提としていることになろう。しかし「全員一致」とはそのようなものだったのだろうか。

たとえば小熊英二がとりあげているインドの田舎のエピソードには、「全員一致」というものがいかなるものであるかを考えるヒントがあるように思われる。

「私がインドにいましたときに、日本の仏教のお坊さんに会いまして、いろいろお話を聞いたのですが、インドの北のほうにある田舎の州に彼がかつて行ったときのお話で大変興味深いエピソードがありました。そのお坊さんはそこで現地の人といろいろ話をしたけれども、「俺」とか「私」とかいう言葉を一度も聞かなかった。彼らはいつも「われわれ」としか言わなかったというのです。自分個人としてどう思うかではなくて、村としてどう思うかとか、一族としてどう思うか、そういうことしか言わなかったわけです。

こういう状態ですと、たとえば投票でどこに入れるかも、政治運動などを行うかどうかも、一族や村で決める。村の祭りに参加するなんてことは、個人の意志とかじゃなくて、村の一員だったら当然のように参加するものだと誰も疑わない、ということであるわけです。」

(小熊英二「起源と歴史」より)

この「インドの北のほうにある田舎の州」では、少なくとも外の人々に向けて語られるのは「私」の意見ではなく、常に「われわれ」の考えである。この「われわれ」は個人の集合体ではない。それ故、ここでいう「われわれ」の決定なるものは、実はその集団のなかのごく少数の人の決定である、ということは十分あり得ることである。しかしそれでもそれは一族の総意とみなされる。それを一部の人たちが「勝手に」決めている、と考えるとしたら、わたしたちが既に「個人」とか「平等」とかいう概念を前提としているからに他ならない。

そしてインドのこの例は遠い国の話ではない。こうした村のような在り方は日本でもほんの少し前まで、あるいは部分的には現在でも成立し得る状態なのではないだろうか。

たとえばこの国で「和」という言葉で呼び慣らわされてきた「集団」の在り方はこのようなものなのではなかったか。この日本的「和」なるものを端的に言語化した「公的」資料として、1937年に当時の文部省から出版された『国体の本義』が挙げられよう。戦後GHQによって禁書とされたテクストだが、当時優秀な学者たちを結集して作ったと言われるだけに、戦後を含む凡百の日本人論を遥かに凌駕する出来映えとなっている。そこでは大日本帝国における日本的「和」なるものが明快に定義づけられている。

「我が国の和は、理性から出発し、互に独立した平等な個人の械械的な協調ではなく、全体の中に分を以て存在し、この分に応ずる行を通じてよく一体を保つところの大和である。従つてそこには相互のものの間に敬愛随順・愛撫掬育が行ぜられる。これは単なる機械的・同質的なものの妥協・調和ではなく、各々その特性をもち、互に相違しながら、而もその特性即ち分を通じてよく本質を現じ、以て一如の世界に和するのである。即ち我が国の和は、各自その特質を発揮し、葛藤と切磋琢磨とを通じてよく一に帰するところの大和である。」

(『国体の本義』より)

「和」はまず「平等な個人」という西欧伝来の概念とは相容れない。「和」とは互いの違いを前提とした上での「一体」化なのである。それは家族内にもある。いやそれどころか「家」こそはまず「和」を体現する基本的な単位なのである。それは戦後のわれわれがイメージするような我が家(マイホーム)とは似て非なるものである。すなわち「我が国民の生活の基本は、西洋の如く個人でもなければ夫婦でもない。それは家である」。そして「家の生活は、夫婦兄弟の如き平面的関係だけではなく、その根幹となるものは、親子の立体的関係である」。そしてこのタテの関係は、あらゆる社会的な「関係」へと膨張拡大していく。

「更に進んで、この和は、如何なる集団生活の間にも実現せられねばならない。役所に勤めるもの、会社に働くもの、皆共々に和の道に従はねばならぬ。夫々の集団には、上に立つものがをり、下に働くものがある。それら各々が分を守ることによつて集団の和は得られる。分を守ることは、夫々の有する位置に於て、定まつた職分を最も忠実につとめることであつて、それによつて上は下に扶けられ、下は上に愛せられ、又同業互に相和して、そこに美しき和が現れ、創造が行はれる。

このことは、又郷党に於ても国家に於ても同様である。国の和が実現せられるためには、国民各々がその分を竭くし、分を発揚するより外はない。身分の高いもの、低いもの、富んだもの、貧しいもの、朝野・公私その他農工商等、相互に自己に執著して対立をこととせず、一に和を以て本とすべきである。」

(『国体の本義』より)

大日本帝国における「和」においては、身分の上下差は何ら問題にはならないどころが、こうした差こそが「和」を保つには必要である。ここでの記述が興味深いのは、これが戦後に書かれたテクストに散見されるように、なまじ「和」を平等な個人と接合しようとして無理無体なロジックもどきを作るのではなく、日本的な「和」というものは、平等な個人という概念とは相容れるものではないことを明らかにしている点である。そのことによってこれらの記述は、日本的な「和」を説明するに際して論理的である.それ故、こうした「和」を持続するためには、その総意に逆らう者がいたとしたら、その者はその「和」を乱したというそのことによって「村八分」すなわちスケープゴートとなるであろうこと、あるいはまたスケープゴートが全員一致によって選ばれると言っても、それは民主的手続きを踏んで集団の構成員全員によって決定されるわけではなく、各々が分に応じて定まった職分を行うように、ごく一部の人によって実際にはなされているのだとしても、それは「全員一致」なのだ、ということもこの記述から十分類推できるのである。

更にこの『国体の本義』の記述において興味深いのは、当時の「家の生活」において親子関係を「立体的関係」と呼んでいること、そしてそれを家の根幹としていることである。そしてこの「家」の延長上に「一大家族国家」があるのだとしたら、その頂点には最終的に天皇が位置することになるはずである。

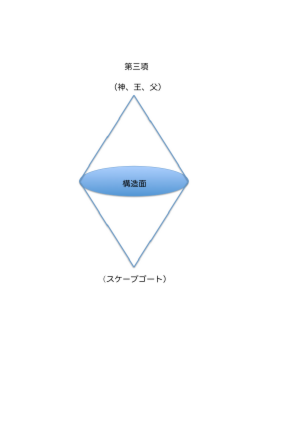

かつて浅田彰は『構造と力』において、第三項と構造面を示した円錐図の頂点、すなわち第三項に「絶対他者」としての「神、王、父」を置き、この第三項と構造面との関係の在り方は「プレモダン」であるとした(図1)。たしかにこの配置はヨーロッパで16~17世紀にあらわれた「絶対王政」に適合する。そしてこの王の首をはねたのがフランス革命であり、そこからモダンが始まる。ただしわれわれが知る自由な個人の原型は、実はこの絶対王政における王であった。すなわち「近世初期のヨーロッパ絶対君主は中世自然法に基づく支配的契約の制約から解放されて自らを秩序の擁護者(Defensor Pacis)からその作為者(Creator Pacis)に高めたとき、まさに近世史上最初の「自由なる」人格として現われた」(丸山眞男)のである。だとすれば、日本では天皇がこの第三項に位置づけられるのだろうか。

しかし日本においてはこのような「自由なる人格」としての支配者は現れなかった。丸山眞男によれば、この国では「天皇も亦、無限の古にさかのぼる伝統の権威を背後に負っている」のであり、それ故、西欧的な意味での「独裁者」でも「主体的自由の所有者」でもなかった。そこにあるのは第三項のような超越者との関係ではなく、平面上の「天皇からの距離」によって決定される関係なのである。すなわち「全国家秩序が絶対的価値体たる天皇を中心として、連鎖的に構成され、上から下への支配の根拠が天皇からの距離に比例する」のだし、そのような「価値のいわば漸次的希薄化にあるところでは、独裁観念は却って生長し難い」のである。「なぜなら本来の独裁観念は自由なる主体意識を前提としているのに、ここでは凡そそうした無規定的な個人というものは上から下まで存在しえないからである」。

この戦後すぐに書かれた有名な『超国家主義の論理と心理』に見られる丸山の分析は、『国体の本義』で書かれていることとも矛盾しない。両者はともにそこには自由な主体としての「個人」が存在しないこと、存在する余地がないことを再三にわたって指摘しているのである。そして、自由なる主体意識を持つ個人としての独裁者も、自由なる個人もいないという、この権力関係を図式化するならば、次のようになるという。

「天皇を中心とし、それからの様々の距離に於て万民が翼賛すると言う事態を一つの同心円で表現するならば、その中心は点ではなくして実はこれを無限に貫く一つの縦軸にほかならぬ。そうした中心からの価値の無限の流出は、縦軸の無限性(天壌無窮の皇運)によって担保されているのである。」

(丸山眞男『超国家主義の論理と心理』より)

天皇との距離は、圧倒的な高低差によってではなく、同心円上の距離によって表現される。しかしその中央には「万世一系」という「縦軸」があり、今生天皇もその「無限」に連なる存在として今そこにいるということになる。

先述の第三項と構造面の図式では、スケープゴートは、第三項の位置の丁度反対側にあった。すなわちスケープゴートは最も賤なるものとして最下層に位置づけられるのだが、しかしダイナミックに聖なるものへと反転する存在でもあった。しかしもしも中心が「点ではなくして実はこれを無限に貫く一つの縦軸にほかならぬ」としたら、スケープゴートはどのように作られているのだろう。再び丸山の記述を追ってみよう。

「さて又、こうした自由なる主体的意識が存せず各人が行動の制約を自らの良心のうちに持たずして、より上級のもの(従って究極的価値に近いもの)の存在によって規定されていることからして、独裁観念にかわって抑圧の移譲による精神的均衡の保持とでもいうべき現象が発生する。上からの圧迫感を下への恣意の発揮によって順次に移譲して行く事によって全体のバランスが維持されている体系である。これこそ近代日本が封建社会から受け継いだ最も大きな「遺産」の一つということが出来よう。」

(丸山眞男『超国家主義の論理と心理』より)

これが丸山のよく知られる「抑圧移譲」の理論である。ここでの「抑圧」とは、上位から下位への「圧迫」とでも呼ぶべきものであるが、これが天皇に近いものからそうでないものへと移譲されていく。上位のものから下位のものへの圧迫が順送りにされるという事態は、具体的には、たとえば江戸時代の士農工商という身分制度について考えてみれば、容易に理解されよう。興味深いのは、下には更に下を用意していただけではなく、それがひっくりかえって下位のものが上位のものを一定程度、圧迫する仕組みが仕込まれていたことである。それはたとえば、経済的に優位に立っていたが身分的には最下位に置かれていた商人と、身分的には最上位に置かれた武士の関係を考えれば容易に理解されよう。同様のことは、既に福沢諭吉が『文明論之概略』で皮肉を利かせた一言で表現していた。すなわち「恰も西隣へ貸したる金を東隣へ催促するが如し」。

つまり圧迫された鬱憤を晴らす方向は、圧迫を蒙った相手に対してではなく、より低い方へ、より弱き者の方へ向けてなされるのだが、それが次から次へと順送りされていくというのである。

ここでは「不満」という爆発物は次から次へと順送りされて、ランダムにどこか途中で暴発するかのようである。たまたまこの暴発に運悪く当たってしまったものが、スケープゴートとして人々の不満を吸い取る存在となるわけだ。

こうしたスケープゴートの在り方は戦後も残り続け、現在にまでその影響を及ぼしている。先回取り上げた菅直人への批判が一段とヒートアップしたのは、菅が確信犯的にスケープゴートになることを回避しようとしたからである。すなわち菅直人はこの国の「スケープゴート回り持ちシステム」とでもいうべき美しい慣習に乗っかることを拒絶し、そのことが火に油を注ぐことになった。筆者がこの人物をあえて再三取り上げるのをその点を興味深く思うからである。

この国のようなスケープゴート暴発多発地帯では、決定的なことが起こらないように回避する術もうまく発達しているのだろう。その洗練された方法の一つが「花道」と呼ばれる引き際を用意する「風習」なのではないだろうか。つまりそこではスケープゴートとなる役者は舞台から奈落の底に落下するのではなく、客席に向う道を通って一旦引き下がることによって死を演じる。この手続きを踏みさえすれば、その約束事に従いさえすれば、またいずれ舞台に登場することも可能なのである。この約束事に従うものにはこうした見返りも用意されている。この「スケープゴート回り持ちシステム」とでもいうべき、よくできた循環システムに乗っかろうとしなかった菅直人が更なる憎悪の対象となったのは、まさにこの日本的「和」に則った「全員一致」であるべき約束事を踏み破ったという一点において故なきことではなかったのである。

あるいはこの国ではあちこちでしょっちゅう小さな爆発が起こっているのかもしれない。すなわち誰もがプチ不満を抱え、プチ・スケープゴートがあちこちで日常的に発生している状態が常態であるのかもしれない。こうしたプチ・スケープゴートとして今日われわれが容易にイメージできるものとして、この国で人々が「かわいい」と呼ぶものを挙げることができよう。「かわいい」もの、いたいけなもの、無力なものを愛玩することには、どうやら憎しみの感情がこびりついているのである。

あのかわいい仔猫の「キティちゃん」を死人であると看過したのは藤田博史であるが、それはキティちゃんに口がないこと、まさに「死人に口無し」であるということと関わっている。

オランダ生まれのミッフィちゃんは口をバッテンにすることで、かわいいものは口を塞がれていることを明示しているが、キティちゃんはそもそも口がない。その恐怖は、映画『マトリックス』でキアヌ・リーブス演じる主人公が、夢のなかで口を塞がれるのではなく文字通り口がなくなる状態にされてしまうシーンを思い起こせばよい。女の子は余分なことはしゃべらない方がかわいい、という無言の圧迫は、その圧迫を受けた女の子から、彼女がかわいがるマスコットにいわば「抑圧移譲」されているのである。もちろん女の子がおしゃべりであることと、女の子の口が塞がれていることとは矛盾しない。おしゃべりとは肝心なことをしゃべらないためのガス抜き装置にすぎないのだから。

この国の「かわいい」アイドルたちを韓国のアイドルたちと比較した時に、彼らが未完成さや無防備さを売りにしていることがしばしば指摘されるが、それはこの国のアイドルたちが現在のプチ・スケープゴートの役割を引き受けていることの証であるかもしれない。それは圧倒的な才能に恵まれた者の栄光と不幸というマイケル・ジャクソンのような高低差のはっきりした物語ではなく、投票やジャンケンで選ばれたり選ばれなかったりするAKB48だったり、姉や母の手で履歴書を送られて、彼女たちの欲望に引っぱられる形で事務所に入り、更に、社長の偏愛の手によって引きあげられていくジャニーズ・ジュニアの少年たちのシンデレラ・ストーリーだったりするのである。

この国では「抑圧移譲」はあまりにも日常的なのでその残酷さは見え難くなっているのかもしれない。だからそこに実は多くの悪意の手が介在していることは、トレヴァー・ブラウン描く傷だらけのかわいい少女のように、この国以外の人によって表現されることが多い。

こうした日常的な薄ぼんやりとした抑圧移譲が継続してしまうのは、この国の人々がいまだに個が個としてあることができない理不尽な環境を、各々が各々の場で背負い続けているからかもしれない。この国で性差別の告発が今ひとつ多くの人の心に響いていかなかった理由の一つもまたここにある。「自由な個人としての権利を私にも」と女性から薮から棒に言われても、この国では男性もまたそれをきちんと与えられた「覚え」がどうもあまりなかったのではないだろうか。確かに戦後民主主義はそれをもたらしたはずなのだが、様々な慣習や慣行によって様々な形でブレーキをかけまくってきたこの国では、自分にも与えられていないぼたもちを要求する女性たちの身勝手な要求にも見えかねなかったのである。女性たちの要求が間違っていたわけではないが、それに対する複雑な反応にも一定の根拠がなかったわけではなかった。圧倒的な力による拘束はないが、その代わりにうっすらと拡がる曖昧な不自由の連鎖が拡がる光景、それは今も完全になくなっているわけではない。

さて、冒頭で「全員一致」を語るに際して、教室で手を挙げる学生たちのイメージを最初に提示したが、これは多数決によってものごとを決定する際に行われる手続きであった。そして実はスケープゴートは多数決によって決定されるものではないのであってみれば、これは「全員一致」のイメージとしては相応しくなかったのも道理であった。なぜなら多数決原理と全員一致とは本来相容れないものだからであるが、このことについては次回あらためて考察することにしたい。