神と人形(2)〜 眼差しと不気味なもの

緩やかに移りゆく「音楽としてのプロセス」を演奏し、

それを聴くとき、人は、きわめて解放的で非個人的な

一種の儀式に参加することができる。

(スティーヴ・ライヒ)

眼差しと対象a

アウラは消滅したのだろうか? たしかに人々は礼拝的価値をかつてのように真に受けることはなくなった。美術史家ディディ=ユベルマンは「われわれは幸運なことにももはや神の像を前にして膝を屈する必要はない」(註1)と語る。たとえば「美術館」や「ギャラリー」は新しいタイプの「神殿」ではないかという指摘もないわけではない。たしかにそこには権威的な雰囲気がないわけではないし、実際にそこには現世的な権力が存在してもいるだろう。しかし礼拝堂がそうであったように訪れた者を見る「眼差し」が展示的な空間から感じとれるということはない。このことと近年の美術を巡る言説のなかに、精神分析、とりわけジャック・ラカンの言説がたびたび引用されていることとは、無関係ではないだろう。たとえばディディ=ユベルマンが、アウラを「眼差し」と結びつけて語るベンヤミンの次のような文章を引用するとき、そこにはジャック・ラカンが提示した「眼差し」の問題が重ね合わせて考察されていることは間違いない。

眼差しを受けるやいなやーあるいは、受けていると思うやいなやー、人は眼差しを開く。事物のアウラを感じるということは、眼差しを開かせる力を事物に与えることである。(ヴァルター・ベンヤミン「ボードレールのいくつかのモティーフについて」1939)

ここでディディ=ユベルマンが注意をうながしているのは「見られるものがその観る者を見つめている」ことであり、その「眼差しの関係は、他者性、失われた対象、分裂した主体、客体化しえない関係を仮定する欲望の弁証法(註2)を含んでいる 」。「眼差し」は「失われた対象」からもたらされるものであり、「失われた対象」とは端的に言えば、既に失われている「母」のことであり、「対象a」のことである。藤田博史は「眼差しとは、欲望の中心欠如(ーφ)を支える《対象a》の謂いにほかならない」(註3)と『幻覚の構造』のなかで指摘している。

美術において、「眼差し」について考えることは、「対象」についてあらためて考え直してみることである。それは鑑賞者が見ている、鑑賞していると思っている「対象」、また芸術家が「描いている」「捉えている」と思っている「対象」、その対象との関係が、実は能動的なそれではなく受動的なそれではないかということ、すなわち「見る」のではなく「見られている」、「描く」のではなく「描かれている」、「捉える」のではなく「捉えられている」のではないかと考え直してみることである。

先回の連載で、筆者は「ベンヤミンは、鑑賞者に「見られる」ことよりも、それが「精霊たち」によって「見られる」ことが何よりも重要であったと記している。つまりそれは超自然的な存在への捧げものであったと考えることができる」と書いたが、ジャック・ラカンは、第11回セミネールにおいて、この問題について、「イコン」を例に出して、次のように語っている(註4)。

もちろんイコンの中にも眼差しがありますが、それはもっと遠いところからやってきます。イコンの価値は、そのイコンが表している神そのものもまたこのイコンを視ている、という点にあります。イコンは神を喜ばせていると見なされているわけです。この点からすると芸術家は供儀という平面で仕事をしていることになります。つまり、芸術家はまさに神の欲望を目覚めさせることのできるものーーーここではそれは像ですがーーーは何であるかに賭けて機能しているのです。(ジャック・ラカン「絵とは何か」1964)

イコンはいわば神に捧げられた「供儀」という一面を持っている。それは鑑賞者に見られるものでもある以上に、神に見られることにおいて重要であると考えられてきた。それならばもはや神に捧げられるという意義を失っているはずの世俗的な絵画や視覚芸術においては、こうした意味での「賭け」は既に失われているのだろうか。いや、そうとは言い切れないのではないか、という問いに対して、一つの導きの糸を与えてくれるのが、視覚芸術を考える際に、この「眼差し」の問題、ひいては「対象a」について考えてみることなのである。

対象と「対象a」

見返されずに見ること、それを描き尽くすこと、それは対象を「所有」することであり、それは視覚に携わる芸術家が目指していることであるとする考え方がある。そして芸術家自身もまた自らの製作の意図をそのようなものとしてしばしば語ってきた。たとえばシュルレアリスムの芸術家、ハンス・ベルメールは、写真作品制作のために最初の人形を作ったときに、人形の臍に覗き穴があり、そこから内部の風景を覗くという仕掛けを施していた。そしてその風景は少女の内面であるとされた。この最初の人形を載せた写真集『人形』(註5)のなかで、彼は 「意識的な視線」により「少女の魅力を略奪者のように捕え」ることが人形を作ることであり、わけても少女の内面を底の底まで捕えつくすために臍の穴から覗きこめるパノラマを作ることは「少女たちに対する決定的な勝利」のための解決策であるとした。

「見る」ことをテーマとした作品のなかでも少女を自らの視線のなかに収めることをテーマとした代表的な作品として、現代美術に関心のある人ならば、思い浮かべるであろう光景の一つにマルセル・デュシャンの遺作『(1)落ちる水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ』(1946−66)がある。フィラデルフィア美術館の古びた扉に穿たれた穴から覗きこむと、わたしたちが目にするのは白昼の白々とした風景の中に大きく股を広げて横たわる女性の手足と首を切断された裸のトルソである。もっともそれが切断されているかどうかは、観客が見るように仕向けられたその観賞用の穴を通してみる限りではわからない。わたしたちの視野は限定されていて、その範囲ではただ横たわる裸婦がいるだけだからである。首から上は見えず、首があるかないかは不明である。その身体はベルメールの人形と同様に陰毛の生えていないおそらくは未成年者の少女の身体であった。

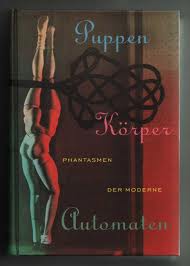

『人形・身体・自動人形ー近代のファンタスム』展カタログ表紙

左側にあるがベルメールの人形

1999年7月、デュッセルドルフのノルトライン=ヴェストファーレン州立美術館で『人形・身体・自動人形ー近代のファンタスム』(註6)という大規模な展覧会が開催された。20世紀前半の西欧の視覚芸術における「人形(ヒトガタ)」を網羅したこの展覧会は、公立の美術館が、美術の「外」にあった「人形」をテーマに据えたという意味で、興味深い展覧会であった。美術史的には表現主義、バウハウス、ダダイスム、シュルレアリスム、手法的には油彩、彫刻、デッサン、写真、パペット、ドール等が並ぶなか、もっとも特権的な扱いを受けていたのはベルメールの作品であった。500ページにも及ぶ大部のカタログの表紙、ポスターを飾るベルメールの人形には特別に1部屋が与えられ、そこに3体の人形と30点あまりの写真が展示された。そしてこの展覧会でベルメールと共に一部屋を与えられていたのが、展覧会場の最後の部屋にぽつんと置かれたリシャール・バキエによるデュシャンの遺作のレプリカ(註7)であった。このレプリカが興味深いのは、本物では堅牢な古びた扉の向こう側にあってのぞき穴から垣間見ることしかできなかった神秘的な光景を誰もが裏側に回って間近に見ることができる点であった。ドアはここでは一枚の薄っぺらい板に過ぎず、観客はその穴を通して作品を見ることも、自由に裏に回ってその作品の中に入ることも出来る 。

リシャール・バキエによるデュシャンの遺作のレプリカ

デュシャンの遺作

デュシャンが提示していた問題は色々あるが、ここでは視線の問題を挙げておきたい。近代人は透視図法的な視覚を世界認識の特権的な道具として、制度的にはそれを権力の装置としてきた。そこでは、見ること、とりわけ見返されることなく一方的に見ることは、人の全能感をいやが上にも高めたと考えられる。窃視的欲望、ベルメールの人形作りについての記述にもこの欲望のささやかなヴァリエーションを見いだすことが出来る。しかしこのレプリカでは、私たちはまずは穴を通して線遠近法を三次元化したジオラマの中に裸婦と風景を見いだし、次にその裏に回ることで、首のない無惨なマネキンと書割のような風景と対面することになる。あたかも我々を魅了してきたイマージュの残骸をみるかのように。すなわちここでデュシャンは、わたしたちが見ていると思っているものが、実はわたしたちが見ようとしているようなものではないことをひとつの作品として示してみせたと考えることができる。

対象と「不気味なもの」

ところで手に入れることが不可能な魅惑的な対象と、それを見るものとの間に存在する<この伝説めいた距離>こそが、その不可能を可能にするために、あるいはそれを手に入れたと思いこむために必要であることをベルメールは気づいていた。例えば裸眼で見ればただの木偶に過ぎない自動人形が、望遠鏡を通して見ることによって、生き生きとした表情を見せ、恋する対象として完璧なものとして顕われてくる挿話を語った小説としてE・T・A・ホフマンの『砂男』(1815)があげられるが、ベルメールが人形を作り始めたきっかけの一つは、この小説を原作としたオッフェンバッハのオペラ『ホフマン物語』に登場する自動人形であったと言われている。彼が1932年末にこのオペラを妻と姪のウルスラと弟のフリッツと共に観劇したという話はよく知られている。ホフマンの『砂男』に登場する主人公の青年ナターナエルは自動人形オリンピアに恋をするが、彼女が生きた存在ではなく文字通りただの木偶であることを知り、最後には発狂して塔の上から飛び降りて死んでしまう。

フロイトは『不気味なもの』(1919)という論文のなかでこの小説を詳細に分析したが、この概念と「美学」との関係については、この論文の冒頭で次のように書いていた。

精神分析家が美学的研究をやってみたいという気持ちにかられることは滅多にない。美学を、美しいものについての教えに限定せず、われわれの感性的知覚の様々な性質についての教えと規定しても、そのことに変わりはない。分析家は心の生活のもっと別の層で仕事をしており、ふつう美学の素材となる感情の蠢き、すなわち目標制止され、和らげられ、随伴する非常に多くの事情に依存している感情の蠢きとはほとんど縁が無い。それでも、分析家が美学の特定の分野に関心を抱かずには済まない場合も散見されるのだが,其れは通常、美学の専門文献では軽視される周縁の分野に対してである。

そのような分野の一例が「不気味なもの」である。(フロイト「不気味なもの」1919年 藤野寛訳)

「不気味なもの」は、通常人々が避けようとするおぞましいもの、ぞっとするもの、恐ろしいもの、美とはむしろ反対の醜に属するものと考えられる。しかしフロイトがここでまず示していくのは unheimlich(不気味な) はその反対語である heimlich (慣れ親しんだ)と重なりあう意味をも表わすという事実であった。そしてそれは精神分析が分析の過程で発見してきたこととも一致する。「不気味なもの」は母との近親相姦願望及びその禁止と関わっている。母への欲望は禁じられなければならない。こうして最も親しかった懐かしきものは否定され、抑圧され、無気味なものとしてかろうじて生き延びることになるというのである。

神経症の男性が、女性の性器は自分にとって何かしら不気味だと断言するということがしばしば起こる。この不気味なものは、しかし、人の子にとって古の故郷への入口、誰もがかつて最初に滞在した場所への入口なのだ。「愛とは郷愁だ」と戯れに言われもするし、ある場所や風景を夢に見ている人が、「これは私には見覚えがある。私はここにすでに一度いたことがある」と夢の中で考えるとすれば、それを解釈するために、母親の性器や母胎を持ち出す事が許されるだろう。つまり不気味な[unheimlich]ものとは、この事例にあっても、かつて慣れ親しんだ[heimlich]もの、古くから馴染みのものである。そして、この言葉についている前綴り[un]は、抑圧の目印なのだ。(フロイト「不気味なもの」)

この前綴り[un]こそは「否定」であり、否定は抑圧の刻印である。その知見に従うならば、「不気味なもの」の美学とは「反ー美学」とならざるを得ない。このことは、制度化された「美学」に対する反抗が何らかの形でこの「不気味なもの」と通じていることからも理解されよう。そしてフロイトのこの指摘に応じるかのように、この概念を美術の言説のなかに持ち込もうとする試みも、近年、またさまざまに行われてきた。たとえばロザリンド・クラウスは、1996年にポンピドゥー・センターで開催された「アンフォルム」展カタログ(註8)において「不気味なもの」に一項目を割き、主にベルメールの人形写真について語っている。彼女はそれ以前にも既に1985年、シュルレアリスムの写真を論じた『狂気の愛 シュルレアリスムと写真』(註9)のなかで、「不気味なもの」をキーワードとしてベルメールの写真と人形をロラン・バルトの写真論と共に論じていたが、ここで再びそのテーマが反復されている。クラウスによれば、ベルメールの人形写真は、コード化され、女性的なものとして作られていると同時に、切断され解体され再構成され下半身同士をつなぎ合わされたその身体は男性器として象られている。この両義性と決定不可能性こそがベルメールの人形の特徴である。彼女によればベルメールの人形、「それは『不気味なもの』としての人形、『不定形なもの』としての人形」(註10)なのである。

彼女が「不気味なもの」という語に注目する理由の一つも、この語が持つ両義性にあった。先述のようにドイツ語のUnheimlich(不気味な)は、heimlich(なじみのある、親しみのある、故郷の)の反対語であるが、heimlichという語は、気味の悪い、隠された、秘密の、という意味をも持っており、この二つの正反対の用語の意味はここにおいて重なりあう。不気味なものとは全く未知のものではなく、かつて故郷のように親しくなじみのあったものが、抑圧の刻印を経て不気味なものとして再び現れてくるとするフロイトの定義に従って、彼女はこの言葉の両義性に着目し、「不気味なもの」を語る上でベルメールの人形を特権的な位置に置いた。

「不気味なもの」と「アブジェ」

「不気味なもの」とは、故郷のように懐かしく、しかし人が成長の過程で抑圧しなければならなかったものである。「不気味なもの」はここにおいてジュリア・クリステヴァが提示した「おぞましいいもの」に通じる。「おぞましいもの」すなわち『アブジェabjet』もまた、棄却すべきものでありながら、人を惹きつけずにはいられない懐かしいものである。それは「対象 objet」以前の「前―対象prè-objet」「鏡像的な他者の領域に明滅するなにものか」(註11)である。

アブジェとは(φ⇔−φ)という明滅によって浮かびあがる、曖昧な輪郭を帯びた、主体にとっては一種の脅威となるような想像的領域として想定されている。このアブジェは象徴界による意味作用を経て「おぞましいもの」あるいは「忌むべきもの」としてコード化される要な不安や恐怖の対象であり、厳密にはアブジェは対象ではなくむしろ状態である。そうしてナルシスの三極構造においてこの堪え難き状態を忌避し遠ざけるような力が生じる。この忌避作用のことをアブジェクション abjection と呼ぶ。(藤田博史「アブジェクシオンを超えて」『人間という症候』)

このおぞましいもの「アブジェ」と「不気味なもの」は1980年代から90年代にかけて、とりわけアメリカのポスト構造主義、フェミニズム、文学、美術批評において重要なキーワードとなっていった。理由はいくつかあろうが、「不気味なもの」「おぞましいもの」がまさに女性身体にその起源があること、フェミニズムが批判する「ミゾジニー(女性嫌い)」もその原因を辿っていくと、この「アブジェ」の問題に逢着せざるを得ず、女性のみならず,異人種、「他者」について考察しようとする多くの論考はこの問題を素通りすることができなかったことが重要な理由の一つとして挙げられよう。

現代美術における「不気味なもの」

たとえばオクトーバー派の批評家、ハル・フォスターは、ベルメールの作品には「内なる女性的なるものへの恐怖」が見出されるという。それこそがまさにフェミニストが批判する「ミソジニー」という形で表に噴出してくるものなのであるが、この恐怖の対象は、実は魅惑の対象でもある。それは「人々を明らかに両価併存的な=アンビヴァレントな興奮へと引き込む」(註12)。ハル・フォスターはここではドイツのクラウス・テーヴェライトの論考『男たちの妄想』(註13)を参照しているが、この「アンビヴァレントな」魅惑的にして恐怖の「前―対象」が「アブジェ=おぞましいもの」に通じることは言うまでもない。

「おぞましいもの」「不気味なもの」が諸分野で注目されたこの時代に、同時代の美術もまたこの言葉を想起させるような作品群が多く登場した。性交中の「ぬいぐるみ」などショッキングなイメージを提示したマイク・ケリーやポール・マッカーシー、彫刻的なヒトガタの尻から赤い糸を垂らしてみせたキキ・スミスなどに見られる、一見「おぞましい」表現には、実際に「ぬいぐるみ」や「人形(ヒトガタ)」が用いられていた。

また当時、ベルメールの人形写真としばしば比較して論られたのは、シンディ・シャーマンの『セックス・ピクチャーズ』シリーズである。それまで自分の身体をもっぱら被写体として、「視線」の問題を写真によって提示してきた彼女が、解剖学的な人形を被写体として用いて表現した作品群である。とりわけベルメールの作品との比較で用いられたのは、二つの下半身が腹部をはさんで上下に組み合わされた作品であったが、これはきわめてグロテスクにリアルに性器まで作られた男性と女性の下腹部の「人形」であった。この作品がベルメールの腹部の球体を挟んで下半身を二つ結合した作品、とりわけ一方が男物のズボンをはいた写真作品と比較された。ここではベルメール作品の「トランスセクシュアル」な側面がクローズアップされていたとまずは言えよう。

しかし現代美術に用いられた「人形」、たとえばシンディ・シャーマンが用いた人形は、解剖人体模型であったし、彫刻的な造形やぬいぐるみのヒトガタも「芸術表現」という目的のために作られていた。現代美術における「おぞましいもの」は、その見かけのグロテスクさとは裏腹に「言語化」しやすい象徴的表現であり、そこにあるのは計算された「不気味さ」であった。下半身が二つあるシャーマンの作品にしても、専らその見かけのショッキングなグロテスクさ、「性差」に対する問題意識が前面に出ている。

「不気味なもの」と「眼差し」

「不気味なもの」がおぞましいものに通じていることは確かである。しかしそれは見るからにおぞましいものを視覚的に作品化すればそこに現出してくるというわけではない。対象 a が「失われた対象」であるように、「不気味なもの」もまた人がそこから生れ出てきた「失われた対象」のことなのであるならば、それが視覚芸術作品において表現されるためには、いかにそこに「眼差し」を現出させるかということが重要になってくるように思われるが、それはそこに具体的な対象物を意識的に描き出すことによって表現されるものではないだろう。

ロザリンド・クラウスは『アンフォルム』展のカタログの「不気味なもの」という項目の見開きページにおいて、ベルメールの下半身同士が腹部の球体関節を介して繋がっている人形写真を図版として選択する一方、その解説文をロラン・バルトの写真論『明るい部屋』(註14)についての記述から始めている。

バルトにとってこの写真論全編が、亡くなった愛する母へのオマージュであったことはよく知られている。彼にとって『明るい部屋』において「写真」を論じることは、「母」を失うという《手に負えない現実》とどう向かい合うかということでもあった。母を失った直後、彼はアパルトマンのなかで一人、母を求めて母が写っている写真を次々と眺める。しかしそれらはただ母にそっくりなだけであり、そこに母そのものを見出すことはできない。そっくりな似姿であるだけに、それは尚一層彼を苦しめる。つまり失われた母を見出すために母のかつての似姿である写真をどれだけ眺めてそこに彼が求める母が現われるわけではない、少なくとも現われるとはかぎらないということである。しかしそうした失意の日々を過ごすうちに、ある時、彼は、五歳の少女であった時の母の写真に、文字通り目を奪われる。その特別の写真の中には、恐らく彼自身にしか見出すことが出来ない母の本質と写真の「本質」があったのである。そしてこの時と等質の体験は彼はこの本の最終部で語るのだが、そこに登場するのは「母」の「写真」ではなく、フェリーニの映画『カサノヴァ』に登場する「自動人形」なのであった。バルトにとってはじめこの映画は退屈であった。しかし「自動人形」が登場する場面にさしかかった時、彼は突如、自分を突き刺すようなある映像に遭遇し、それに魅入られてしまう。《カサノヴァが若い自動人形の女と踊りはじめると、とつぜん、不思議な麻薬の効果が現れはじめたかのように、私の目は凶暴で甘美な一種の鋭い眼力をさずけられた。私には細部という細部がはっきりと見え、もしこう言ってよければ、私はそれを骨の髄まで味わいつくして感動で気が動転した》と彼は書いている。彼はそれをとりあえず《愛の苦悩》と呼んでみる。しかしそれはいわゆる恋愛感情を越えていた。それは《すでに死んでしまったもの、まさに死なんとしているものを腕に抱きしめ》泣きじゃくる狂気の振る舞いそのものであった。ロザリンド・クラウスはカサノヴァと共に踊るその自動人形に文字通り目を奪われてしまったというバルトの記述を、ホフマンの『砂男』の自動人形のエピソードへ、そしてベルメールの人形へと繋げていく。

フェリーニ『カサノヴァ』より 自動人形とのダンス・シーン

この「突き刺すようなある映像」がほかならぬ「人形」のそれであるというのは大変興味深いことである。またこの「突き刺す」イメージが、バルトの写真論の最も重要なテーマであるということも。