供儀を作らない文化は可能か?

激動の2011年、この年に起こった未曾有の大震災の数ヶ月後、日本中からわき起こる「菅おろし」の大合唱を危うい波乗りのようにかわしてきた菅直人が首相の座を降りた。その途端、まるで膨らみきった風船がしぼんだかのように、マスコミやネット上の政治に関する発言が穏やかになった。

彼が辞めたことによって事態は劇的に変わったのだろうか。彼が辞める前は、彼さえやめれば全てが変わる、全てがよくなる、というような言説がそこかしこを跋扈していたはずだが、では彼が辞めて、フクシマの問題はただちに改善されたのだろうか、景気は目に見えてよくなったのだろうか。いや、そんなことはまったくなかった。しかし国民の間に溜まりに溜まっていたフラストレーションは確かにガス抜きをするように収まったのである。それはたしかにまるで魔法のような変貌ぶりではあった。

「辞める」「切る」「引退する」、何故こうした「去勢」を思わせる身振りが何かが起こるたびにこの国では必要になるのか、そのたびに誰かがその役割を引き受けさせられるに至るのか。それはこの国の人々が未だ何ものかから切れていないことの証なのではないだろうか。興味深いのは、菅直人を批判する人たちの意見が、「菅は駄目」という一点では一致しているが、では、どうするか?という点では実はテンデバラバラだったことである。そしてそのテンデバラバラの点はとりあえず棚上げにして、全員一致で管批判に専念したことである。あたかもあらゆる災厄は菅直人によってもたらされたかのように、マスコミやネット上には情動的な罵詈雑言が溢れていた。膨れ上がったその情念の連鎖は、一人の人物にその怒りを集中し、その人物を生け贄に仕立て上げて、全員一致で「切る」、そういう前近代社会に広く見られた儀式なしには収まりそうになかった。そして菅バッシングが最高潮に達した頃には、彼さえ辞めれば、この「和」の国で起こっている亀裂は解消し、与党も野党も一致団結して前進できるというようなユートピア的な言説が、驚くべきことに、どうやら本気で語られていたのであった。

一つの共同体が全員一致を実現するためには犠牲者が必要であるということ、この理由についてルネ・ジラールは端的に次のように語っている。「ライヴァル全員が欲する対象物に関しては意見が一致することなどあり得ませんが、これに反し、全員が憎んでいる犠牲者に対してなら容易に一致が見出せるのです」。全員一致で、任意に選ばれた一人の犠牲者に憎悪を向けること、そして全員一致でそのものを葬り去ること、そのことによって一つの共同体が結束を強めること、このメカニスムをスケープゴート理論として明確に示したのがルネ・ジラールである。スケープゴートとは、よく知られているように「生け贄の山羊」のことである。これは本来、ユダヤ教において人々の罪の代わりに山羊を生け贄とした贖罪の儀式に由来している。また近代におけるユダヤ人排斥の問題など、人間の「性(さが)」ともいうべき問題に関わっている。

この理論が頭の片隅に入っていれば、自民党の谷垣総裁が菅直人に向って、今年の6月に「あなたが(首相を)辞めれば、与野党を超えて新しい体制をつくる工夫はいくらでもできる」と語ったとき、あるいは、経団連の会長が「(菅直人首相は)自分が捨て石になって日本の復興に尽くしてもらいたい」と語ったとき、思わず微笑まずにはいられなかったはずだ。そう、彼らは、菅直人がスケープゴートの役割をきちんと果たせば、われらが共同体は結束を強めることができる、と語っていたのである。

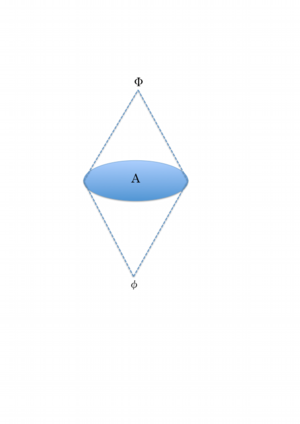

このスケープゴート理論を、より普遍的な概念に押し広げるならば、「第三項排除効果」という言葉を思い起こすべきだろう。「構造」が「第三項によって保障される差異によって構成される流動面」であるという明快な定義を示したのは、藤田博史である。彼は「構造」が「一種の不均衡性によって保障されている」という事実を、一つの図によって明示した(図1)。この第三項と構造面との関係を頭に入れておくと、「言語」によって形作られる人間のあらゆる「文化」及び文化的活動が、一つの「構造」として見えてくる。藤田が例示しているように、「文化人類学における『スケープゴート scapegout, bouc émissaire』、あるいは近代経済学における『貨幣』はいずれもこの第三項の位相を取っている」し、「精神分析で考えられている象徴界もまた、見えざる第三項によって保障されるような構造面を形成している」。すなわち「象徴界は第二番目以降のシニフィアン(S2と表記する)が第一番目のシニフィアン(S1)を第三項とする形で構造化されている」のである。すなわちラカン理論におけるファルス、「父の名」は、この第三項に位置づけられていることが理解される。そしてこの第三項が「排除」される事態が精神病の発生であることから、第三項が人間にとっての「真理」の座であり、言語を語る人間が「正常」であるためにはこの「第三項」が必要であることが理解されるのである。

このことを確認した上で、いったんテーマを絞って、スケープゴート理論に話を限定しよう。その上でこの細い道をしばらく先に進んでみよう。何故なら今回のこのエッセイの意図は、このよく知られているルネ・ジラールのスケープゴート理論の再確認ではなく、その「つづき」について考えてみることだからである。それがタイトルの「供儀を作らない文化は可能か?」という問いなのである。

「文化」の発生時には「スケープゴート」が必要であったろう。しかし「文化」の発達は、生きた人間を犠牲にすることを必ずしも「よし」とはしなかった。そもそも「スケープゴート」という言葉の由来は「人間」の代わりに「山羊」を生け贄とすることであった。山羊ではなく「人形(ヒトガタ)」を用いるという方法もそうだが、それらは、野蛮さからの脱却、文化の進歩の一つの過程であったと考えることができる。しかしそうした代替案は何ものかをスケープゴートに用いるという点では人間を犠牲に供することと構造的には変わっていなかった。それに対して、もっと抜本的な解決はないのかと問いかけ、いや、それは既になされていたのではなかったのか、この難題に対してコペルニクス的転回を果たしたのが「キリスト教」だったのではないか、という一つの回答を示したのが、ルネ・ジラールが示した「スケープゴート」論の「つづき」なのであった。よく知られているようにイエス・キリストは磷付となって、人類の罪を贖うためにいわば「スケープゴート」として自らの身体を捧げる運命を背負っていた。しかし彼は「生け贄」としてそのまま死んでいったわけではなかった。彼は「復活」したし、あまつさえ自分を磷付にしたものたちを「許す」と語ったのである。そしてそれは人類にとって歴史的な一大スキャンダルなのであった。

「許す」と口にすること、何故それがスキャンダルなのか。それは「スケープゴート」に一切の罪を押し付けて、生き残った大多数の人間たちにその「罪」について考えさせる契機となったからである。「許す」という一見寛容なこの言葉を発すること、それは、罪の告発以上に効果的な一撃ではなかっただろうか。「許す」と言うからには、そこには本来「許されない」罪があるということを暗に示しているのだから。そして「許す」というのは、殺されるものが実は「無実」であることを強烈に告発する言葉でもあるのだから。驚くべきことに「許す」という一言によって、「罪人」を指し示す矢印は、殺された人間の側から、ぐるりと逆転して大多数の生き残った人間の方に振り向けられることになったのである。生き残った大多数の人間たちは、それ以後、自分たちの罪について、考えざるを得なくなったのである。

人類にとっての一大スキャンダルが「スケープゴート」システムという人類の一大発明に楔を打ち込むことであったとするならば、菅直人がこの国であれほど嫌悪されたもう一つの理由も見えてくるだろう。彼は、この国のそれなりに洗練された文化が暗黙のうちに人々に強要してきた伝統に従う気配を見せなかった。美しい引退劇をお膳立てしてやろうという身内の好意を無礼にも無視し、いつまでも美しく散る気配のないこの人物に対して、民主党内からも溜息まじりに次のような言葉が漏れたという。「菅直人首相に花道なんてない。イバラの道しかない」。思えば「花道」こそは日本的なスケープゴート・システムの洗練を体現する言葉ではないだろうか。一方イエス・キリストの歩んだ道が「イバラの道」に喩えられることを思えば、このセリフの含蓄は妙に深いものとして見えてこないこともない。もちろんこのセリフを発した人物は菅直人を救世主に喩えるつもりなど毛頭なかっただろうし、ましてや菅直人はキリストではあり得ない。ただこの国ではスケープゴート理論がいまだに幅を利かせているという事実が、このエピソードから浮び上がってくるのは確かではないだろうか。

とはいえ、いまだに「スケープゴート」理論が幅を利かせているのは、特殊日本だけの現象であるわけではない。何故ならそれは、共同体の危機を回避するために、少数の犠牲で多数の人間の平和を確保するために、暴力の連鎖を一時的に回避するために、人類が見出した極めて効果的な方法であったし、今もまだこれに完璧に勝る方法が見出されたわけではないからだ。しかしそれに勝る方法がまだ見出されてはいないとはいえ、この方法はもはやわれわれを真に満足させてくれることはない。何故ならこの犠牲者が必然によって選ばれたのではなく、恣意的に選ばれたものであること、犠牲者が本当は無実であることを、われわれは既に知ってしまっているからだ。ルネ・ジラールは次のように語っている。

「キリスト教は、犠牲者が根本的に無実であること、彼らに投げかけられた批難が恣意的であることを明かしました。そのおかげで、今日では憎しみのこのような一極集中はすぐに正体を見破られ、全員一致による解決法は挫折するのです」

(ルネ・ジラール『文化の起源 人類と十字架』より)

ルネ・ジラールの指摘は、いささかキリスト教擁護に傾いているとはいえ、興味深いし、概ね正しいと言えるだろう。しかし犠牲者が無実であることを人々が知っていることが、そのままスケープゴート理論からの脱却になるとは限らないということも言い添えておく必要があるだろう。何故なら犠牲者が無実であるということをむしろ積極的に示し、その「無実」性を「無垢」性と読み替えて、そうした存在を崇めることで共同体員の罪の意識をチャラにするという手の込んだ方法もあるからだ。それこそが、この国・日本で極めて洗練された形で長きにわたって用いられてきた手法である。それは「想像的」ではあるし、スケープゴート理論の枠内に留まるとはいえ、極めて洗練された手法ではあった。この洗練の凄みとその限界については次回考察することにしたい。そしてしばらくスケープゴート理論の日本的展開という隘路を辿ったその先で、もう一度、普遍的な問題に接続していくことにしたい。