セミネール断章 2016年1月9日講義より

第1講:「精神分析原理 Principia Psychoanalytica」とは?

今年のセミネールは「精神分析原理 Principia Psychoanalytica」というテーマにしました。「精神分析原理」という言葉は、既存の用語ではありません。わたしのオリジナルなんです。

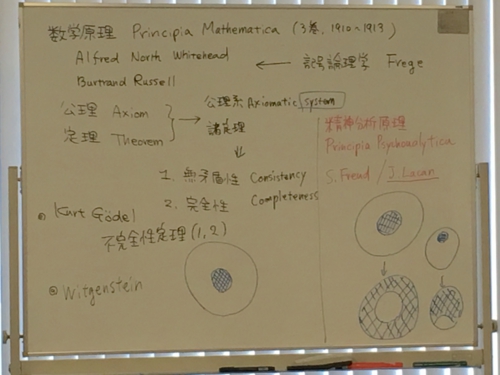

この言葉が浮かんだ背景には、もうピンとくる方もいらっしゃると思いますけれども、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド Alfred North Whitehead とバートランド・ラッセル Burtrand Russell が20世紀の初頭に著した『数学原理 Principia Mathematica』のことが念頭にありました。ケンブリッジ大学の出版局からでている本なのですけれどもーー数学関係はどういうわけかケンブリッジ出身者が多いですね。アイザック・ニュートンもそうですーーそういう意味では英国人には一目置くというか、英国的思考には学ぶべきところが少なくありません。

Principia というラテン語には一般に「原理」という訳語が当てられています。Mathematica は「数学の」という意味ですね。『数学原理 Principia Mathematica』は1910年から1913年にかけて一冊ずつ出版されたのですが、第3巻で中断しています。実際は第4巻、第5巻と続いていく予定だったのですが、第3巻を出した時点でネタ切れしてしまったかのようにその後は出版されませんでした。とは言うものの、これは20世紀の数学の基本を支える記号論理学のみならず、記号論理学を下敷きにした数学全般にわたる真理を網羅してしまおうという大それた企画だったのです。

実はこの二人に多大な影響を与えた人こそゴットロープ・フレーゲ Gottlob Fregeに他なりません。フレーゲの記号論理学に触発されて、ホワイトヘッドとラッセルは様々な思考を巡らしたわけですが、有名なのはラッセルのパラドックス、すなわち「あるクラスのメンバーはそのクラスにはなり得ない」というクラスの階級差に着目したパラドックスですね。パラドックスと言えば「この看板は無視してください」という看板や「あなたが読んでいる文章は英語です」という文章などが思い浮かびますが、要するに言語のシステムにおいて、部分はクラス全体になり得ないということなんです。わたし自身、高校時代に本気で数学者になりたいと思っていた時期がありますが、数学は人の思考を支える極めて基礎的な関係性の解明を目指しているのですね。そこで導入されるのが公理や定理です。公理は Axiom、定理はTheorem と呼ばれます。

公理とは、簡単に言えば、数学を支えている最も基本的な単位のひとつであり、定理は公理を組み合わせて作られる基本的な命題です。この公理や定理を使って彼らは何をしようとしたのでしょうか。数学というのは一つの体系ですね。たとえば公理によって作られる系は公理系 Axiomatic system と呼ばれます。それから諸定理があります。これらによって何が証明されるのかと言いますと、一つは無矛盾性、もう一つは完全性です。数学の体系において、何かを計算したり、何か物事を言う時は、矛盾を含むシステムのなかでは証明ができないのです。つまり矛盾がないことが必要、そしてかつその系全体が完全であることが必要です。不完全な系をもってして物事を記述することはできないので、数学において真っ先に問題になるのは無矛盾性と完全性なのです。

無矛盾性は、英語では consistency、完全性は completeness と言います。つまりホワイトヘッドとラッセルはこの二つのCを明らかにするために、著作を書き始めたわけです。フレーゲの記号論理学に触発されて、数学を支えている真理について、詳らかにしようと二人で試み始めたわけですね。

第3巻まで出版し、次に第4巻を出すつもりだったのがうまくゆかなかった。つまり頓挫したわけです。この頓挫が決定的になったのが、クルト・ゲーデルによる「不完全性定理」の証明だったわけです。不完全性定理には1と2があります。つまりホワイトヘッドとラッセルが目指していた無矛盾な系における完全性などは成り立たないよ、ということを、その成り立たない公理系のなかで証明してしまった。つまりもの凄くアクロバティックなことをやってしまったのです。どういうことかというと「ある無矛盾なシステムにおいては、その命題が真であるか偽であるか証明することが不可能な命題が存在する」ということを証明してしまったわけです。

例えば、今ここでわたしたちは視野のなかにあるものは取り敢えずすべて見えているつもりでいますが、実は見えていない部分があるというのはご存知でしょうか。片目を閉じて、手をまっすぐ前にのばして、右手の人差し指を上げて爪を見る。爪の位置から目の位置を動かさないで指だけ横に15度から20度ぐらい動かすと指の頭が消える場所がある。つまりそこは見えていないのですね。視神経の中心部に当たる場所でこれを盲点と呼んでいます。数学においても同じようなことが考えられる。つまり数学は完全なのだ、というひとつの信仰が崩れてしまうわけです。つまり無矛盾なシステムのなかでは、その命題が真であるとも偽であるとも証明できないような命題が存在する。そういう命題が存在するということを証明してしまった。これはもう一度視野のたとえ話で言うと、目は直接自分の目を見ることができない、ということに通じます。つまり触知不可能な領域、そこに至ることができない場所、真であるとも偽であるとも言えない領域があるのだということを1930年にゲーデルが証明してしまったわけです。

非常に興味深いのは、累積されたわたしたちの知、あるいは言語でもいいのですけれども、そういう体系には盲点が存在する、つまり見えない部分があるということです。そして20世紀の哲学者、構造主義者、社会学者たちはその見えない部分に真理の場所を重ね合わせたわけです。つまりわたしたちがこうやって生きている、言語を使って生きている、論理を使って生きている、そういう論理とか思考とかそういうものを根底で支えている場所、その論理そのものによって振り返ることができない場所がある。そこが真理である、という具合です。

つまりゲーデルが証明してしまった「無矛盾な体系においては真であるとも偽であるとも決定できない命題が存在する」というその命題の部分に真理論を当てはめたわけですね。ハイデッガーもそうですし、ラカンの真理や「父-の-名」に関する考え方もそうですね。フロイトもまた真理という言葉を使っていますが、興味深いことに、夢に関しては夢自体を支える到達不可能な場所のことを「夢の臍 Nabel des Traums」と表現しています。

夢は、胎児と同じように臍の緒で外部に繋がっており、その臍の緒によって養われているにもかかわらず、その臍の緒に気づくことはない。例えば、夢のなかで何かを探し求めているとします。一生懸命探し続けて、まさにその探し求めようとしているものに出遇う瞬間に目が覚めたり、場面が転換してしまったりする。フロイトはそれを夢の臍と呼んだのですが、その夢の臍に相当する部分こそが、誤解を恐れずに言えば、ゲーデルが証明した定理に通じているわけです。総じて言えば、20世紀のあらゆる思想、哲学、科学、精神分析において反省的思考のみでは到達不可能であった領域が、このゲーデルの証明によってクリアになったわけです。

ゲーデルの出現によって、プリンキピア・マテマティカは、ある意味反面教師というのか、ホワイトヘッドとラッセルの試み、その壮大な試み、数学の真理を網羅しようというその試みは、実はそれは不可能だったという結末を迎えてしまったのでした。また、このプリンキピア・マテマティカを批判した人で忘れてはならないがウィトゲンシュタインです。彼は「数学原理」が目指しているものが、確かに日常的な規模の数のレベルでは成り立つのだろうが、膨大な数とか膨大なデータ量を扱った時にとても不合理であるということを指摘したのでした。つまり、ゲーデルとウィトゲンシュタインがこの数学原理を乗り越えるような形で登場したわけです。

ここであえて提唱している「精神分析原理 Principia Psychoanalytica」ですが、これはもちろん「数学原理 Principia Mathematica」という言葉が下敷きになっています。ですから、今、数学原理の歴史をお話ししたように、精神分析原理という用語は、ポジティブな意味とネガティブな意味の両方を担っていると考えてください。

もちろん原初的な意味で、わたしはこの精神分析原理を最初に提唱したのはフロイトだと考えています。つまり精神分析というひとつの公理系、あるいは定理の集合がある。例えば定理に相当するものとして、エディプス・コンプレックスといった考え方がありますね。あるいは生の欲動、死の欲動といった欲動論、さらには欲望の話。つまり精神分析はこういった独自の定理や公理によって構成されています。ですから数学原理に擬えれば、フロイトはホワイトヘッドやラッセルに相当する、と考えているわけです。

ですからフロイトの業績というのは、ある意味、その将来的な挫折を読み込んだ上での緻密な公理系であるとわたしは考えています。ですからフロイトはフロイトで凄いのです。そして、このフロイトの業績を数学的なセンスでリライトしたのがラカンだと考えています。つまりラカンはフロイトの思想を書き換えた人なのです。ですから、奇しくも数学原理の著者が二人いるように、精神分析原理の提唱者としてはーーもちろん彼らは精神分析原理みたいな言葉は使っていませんけれどもーーわたしに言わせれば、そういう精神分析原理を提唱したのがフロイト、そしてラカンなのです。いわゆる精神分析家は山ほどいます。フロイトの弟子たち、フロイトの娘のアンナもそうです。そのような人たちは結局のところフロイトが残した公理系、あるいは諸定理に部分的に忠実だったり全面的に忠実だったりしながら引き継いでいると考えることもできます。

なかでもラカンがリライトした精神分析は、様々な知的な領域に多大なる影響を及ぼしています。日本はそうでもないのかもしれませんが、フランスでは現代の思想家たちは、教師あるいは反面教師という意味において、もはやラカンの精神分析を知らずには思想について語れないというところがあります。実際にフランスを代表する思想家、例えばジャック・デリダやアルチュセールといった人たちはラカンの講義を聴講しているわけです。その上で自分たちの独自の思想を構築している。そういう意味では精神分析原理の暫定的な公理系や定理から派生したものと考えることもできるでしょう。

問題はここで終わりではないのだということなのです。つまり数学原理に対してゲーデルやウィトゲンシュタインが登場したように、精神分析原理のにはそれ自体が孕んでいる未解決な問題があるのです。フロイト自身も気づいていたように、分析には終わりがあるのかという問い、あるいは晩年になって提唱した死の欲動という難題があります。

つまり精神分析原理は、開かれたものの考え方であって、発展的持続あるいは発展的解消をする可能性を秘めた原理なのだということです。精神分析原理に数学原理の考え方を適用するなら、精神分析を支えている基本的な定理や公理における無矛盾性と完全性の問題を、もう一度別のやり方で検証する必要があるということなのです。フロイトが創り出した精神分析の体系には安易な思考では侵入できない部分があるのです。

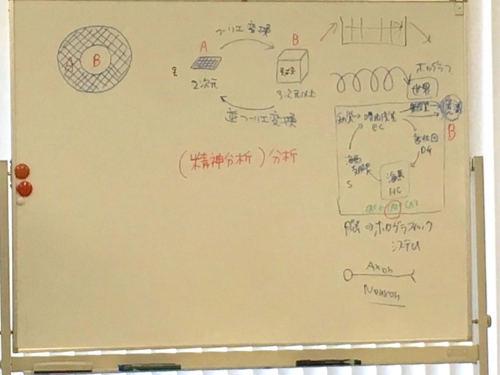

これをトポロジーの裏返しの操作で説明してみます。例えば、丸い中空の軟式テニスボールの上にこういう黒い丸があるとしますよね、黒い丸がどんどん大きくなっていってこう包んでいって反対側に行ったらどうなるでしょうか。黒い部分を広げていって球の裏側まで広げてみる。これは思考実験としての球の裏返しの操作ですが、そうすると精神分析の体系というのは、その内側と外側にアンタッチャブルなものが沢山存在するということなのです。

これをホログラフィックな話に結びつけて考えてみます。ここの部分をA、ここの部分をBとすると、昨年のセミネールでお話しをした図がありますね。つまり二次平面が三次元以上に時空化されているという考え方です。どういうことかとうと、精神分析の公理や定理が成立しているこのBというシステムは、Aというシステムによって保証されているわけです。これをホログラフィック原理に置き換えると、 Aというのは二次元情報、Bというのは三次元以上の時空ということになります。

このAからBへの変換の様式のひとつとして考えられるのがフーリエ変換です。フーリエ変換というのは波の合成式のことです。「宇宙は波と振動数だけでできている There are only waves and frequencies」という有名な言葉があります。波と振動数だけでできているという考え方を支持すれば、宇宙は、正弦と余弦の合成で表わすことができるということができます。その波の動向は複素関数であるシュレディンガー方程式に従う。

このように考えてゆくと、従来の精神分析が成立しているのはBの領域内であり、と同時このBの領域から抜け出すこともない。つまりBの領域内にとどまりつづけている。つまりすべての精神分析的な体験と実践はBの領域内で生起しているにすぎない。つまり様々な知が成立しているBの領域はAという二次元情報のホログラフであり、前提として二次平面上の情報があるということなのです。そして逆フーリエ変換のような手順を経ないとAの情報にアクセスすることができない。

つまり精神分析のみならずあらゆる思想における課題は、このAの次元にアクセスできるのか否か、アクセスできるとしたらどのような方法によってか、ということになります。従来の精神分析を行っている人たちの思考や実践のすべては、実はこのBの領域内で終始している。Bの領域内ですべてが生起し、すべてが消えていくということが起こっている。言ってみればゲーデル的な逆説のなかに留まり続けている。言及し得ない領域があるというのは、精神分析原理について言うならば、このAの部分、つまりホログラフィック化される以前の二次元情報の領域があるということです。そしてそこにアクセスする方法こそが重要になってくる。この方法の一つが逆フーリエ変換ですね。フーリエ変換が積分ですから、逆フーリエ変換は微分ですか、とよく尋ねられるのですが、逆フーリエ変換もまた積分なのです。ですからフーリエ変換と逆フーリエ変換の反復は、イメージ的にいうと、積分し続けていることになり、こういう螺旋のイメージになるのです。

このような情報(記憶)の変換が脳のなかで起こっている、というのが一昨年のセミネールのテーマでした。参加された方は覚えておられると思いますが、ちょっと囲みで書いてみましょう。大脳辺縁系(LS)の中には、嗅内皮質(EC)から歯状回(DG)、歯状回(DG)から海馬(HC)、海馬(HC)から海馬支脚(S)、海馬支脚(S)から嗅内皮質(EC)へと戻る一方通行の再入力回路がある。こういう増幅回路が何度も回転して二次元情報を多次元化し、世界をホログラムとして創り出している。つまり、脳は世界をホログラフとして創り出すひとつの装置(ホログラフィック・システム)として機能していると考える。

実はフロイトの初期の思想にはこのような考え方の萌芽が見られます。つまりわたしたちの精神現象というのは、脳内の情報伝達の仕組みによって起こるのだろうと考えていた時期があるのです。それが1985年頃に書かれた覚え書きとして残っています。それがフロイトの死後にフロイトの意に反して出版された「科学的心理学草稿」です。もともと思いつきノートなので公表するつもりはまったくなかった。自分の死後もそれが発表されることは不本意と考えていた。ところがフロイトが書き残した諸資料を管理していたフランス人のマリー・ボナパルトという女性がフロイトの意に反して公表してしまった。フロイトは何とか公表前に取り戻そうとしたのですが叶いませんでした。「科学的心理学草稿」のなかにはニューロンという神経単位を精神現象の解明に使おうとした努力が見られます。ニューロンの接合の仕方でこれはポジティブに伝わる、これはネガティブに伝わる、そういうことをいろいろ考えて精神現象を解明しようとしたのでした。

ところがそれは上手くゆかなかった。そこでフロイトはこのような考え方をきっぱり捨て去ったのでした。つまり精神現象というのは脳を基盤にして生じているというのは確からしいことなのだけれど、脳との関係について明らかにすることは、高度な検査機器もない19世紀の終わりでは不可能なことでした。ですからフロイトはもう脳について触れるのはやめようと潔く決めたのです。ここがフロイトの凄いところなのかもしれません。つまり精神現象を記述するための仮説を立てて進めてゆく方法へと転換してのです。今の話でいうと、このB、このBのなかだけに限定するよ、と決めたというわけです。

さきほどの話に戻ると、一方通行の回路とその回路の一部を構成する嗅内皮質と新皮質とのやり取りのなかで生じてくるのがホログラフとして意識です。つまり、意識はBとして生起している。ですから知覚情報が嗅内皮質に入力され、海馬を中心とした回路を一方向へ何度も回転し、再入力され、フーリエ変換、逆フーリエ変換を無数に生じさせることで「世界」をホログラフとして創り出している。

もちろんフロイトの時代には海馬の機能などはわからないわけです。フロイトが賢明なのは、中途半端にAの領域を扱うのではなく、Bの領域に限定して思考を進めていったところです。そうして完成したのが1900年に出た『夢の解釈 Traumdeutung』でした。特に第7章「夢事象の心理学」のなかでは、心的装置を光学機器にたとえて、知覚で作られた痕跡が、このなかを通過して運動として出力される、というふうに説明しました。つまり、解剖学的なアプローチは捨てて、純粋に心的なものだけを扱っていくという決意をしたわけです。