セミネール断章 2013年12月14日講義より

講義の流れ〜第12回講義(3時間)の内容の流れを項目に分けて箇条書きにしました。今回、「セミネール断章」で取り上げているのは、水色の部分です〜

第12講:「精神分析の未来形」(結語)

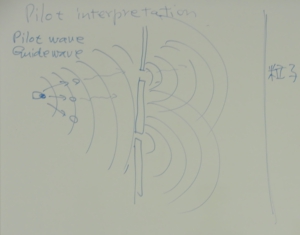

今年の総括と来年の予告→基準の必要性→真理は妄想の一形態か→フロイトの時代と局所論→第一の局所論と第二の局所論→量子力学の登場→ダブル・スリットの場合→観測問題→量子論理(quantum)的な考え方→波であって粒子である→確率と時間→波束の収束→コペンハーゲン解釈→理論というものは存在しない→エヴェレットの多世界解釈→シュレディンガーの猫→確認する主人の問題→すべての情報が集まる場所→精神分析することの困難→量子論理的自己分析→第3の解釈→パイロット解釈→理論ではなく解釈→海馬症候群→海馬症候群の種類→s'autoriser 自認(任)すること→治療期間と目標→幸福感と欲望→精神分析は道具→パニック障害をなおす→うつ病と分析技法→SSRIと自殺→詐病を見抜く→過呼吸症状と欲望→治療者との同一化→海馬に由来する症状と心因に起因する症状→量子論的な脳の機能解明→海馬のダメージと低酸素状態→海馬の機能とブドウ糖→海馬の傷つきやすさ→向精神薬と海馬→画面に向かって一人で行う仕事と鏡像段階→鏡像段階への退行→パニック症候群と死の恐怖→パニック症候群と鏡像段階のアナロジー→分析家が父として振舞うこと→父のポジシオン→分析家と擬態→自由連想の話題→不気味なものの逆行→精神分析と観測問題→海馬症候群と知見→脳と量子状態

基準の必要性

今日はこの一年間やってきたセミネールの総括的なお話と、来年に向けての予告的なお話ができればと思っています。常々思うことは、自分を本当に納得させてくれるものの考え方というものが果たしてあるのだろうか、ということです。同じような問題意識を持っている方もおられるのではないかと思います。今のところ、悲しいことに、どんな説明にも満足できない。疑問が残り続ける。しかし人は、何か基準がないと上手く生きてゆけないような制約のなかに投げ出されている。もし、社会が無重力の宇宙空間のように、特定の大地に踏ん張ることができないようなものであれば、わたしたちはフラストレーションに陥ってしまうでしょう。わたし自身は医学とその実践に携わっていますが、そこには臨床実践を支えている医学的な根拠があるわけです。同じように、皆さん一人一人が携わっているそれぞれの分野の、基準になるような根拠や法があると思います。人は全く何の基準もないところに投げ出されていると、最初は自由を感じるのかもしれませんが、徐々に不安やフラストレーションが増大してくる。人は自分を支えるための理由や根拠を必要としているのです。

わたしたちの基準は生まれてこれまで生きてきた経験や知識によって獲得されています。そして、これらの経験や知識を下敷きにして、この先起こるであろう未来に向かっているわけです。わたしたちは自分が実際に体験したものを疑うことをしません、実感したものは確かなもの、という基準の下に生きてきているからです。ただ本当は、それらの経験というものが、いったいどこまで確かで、信頼できるのかということを改めて考えてみると、その確からしさや信頼の根拠が、実は曖昧であることが分かってきます。それどころ、観測的事実が経験的事実を裏切ったり相反することがあり得る。そういうことが、特に量子力学の分野で顕著に見られるのです。

真理は妄想の一形態か

人類が地球上に生まれてかなりの時間が経っているわけですが、その長い歴史のなかで、人類は試行錯誤を繰り返し続けてきました。クロマニョン人が数万年前に、アウストラロピテクスが百万年前に出現したとかいわれますが、そういう気の遠くなるような時間のなかでの話です。

人類が樹上から地上へと降り立ち、直立歩行を始め、自由になった前足が発達し、直立によって開放された喉頭によって微妙で複雑な発声が可能になり、音素を組み合わせて、その音素の集合が対象や世界を再現代理するようになった。音声言語の誕生です。そして言葉は、道具を発明する原動力となる。

そんな歴史のなかで、人類は進化の途上であらゆる生命の最前線にいる、と思い込んだとしたらそれは大きな間違いでしょう。むしろ人類は、体毛もない胎児の形のまま生まれてしまった突然変異種だといえるでしょう。言葉と道具を獲得するというかたちで、この最大の弱点が逆に最大の武器になってしまった。つまり、わたしたちの言葉の背後には、わたしたちの最大の弱点が隠れている。社会、文化、経済、等々、言葉で構築されたものは、つねにそのなかに弱点を抱え込んだ虚構として成立しているといっても過言ではありません。この虚構という資格において、あらゆる人類の創作物は、どれも本当は信用できないという真理、裏を返せば、どれを信用しても構わないという価値観の洪水となって、わたしたちはそこで溺れずに何とか生き延びている。

16世紀頃からから20世紀初めくらいまでの間、わたしたちの思考を支配してきたものは「真理を探究する」という方向です。なにか確かなもの、真実があるにちがいない、という信念です。ところが、量子力学とか量子論理というものの考え方が20世紀の前半に生まれてからは、どうもその辺が怪しくなってきたということなのです。世界に真理があるのではないかという考え方は、おそらく、人間が抱いている妄想の一形態ではないか、と考えざるを得ないような量子力学的な知見が生まれてきています。

フロイトの時代と局所論

フロイトは44歳の時に大きな野望をもって『夢の解釈』を出版しました。1900年、パリ万博の年です。そこにはその後のフロイトの思想に繋がる基本的な考え方がすでに盛り込まれています。つまり、そこには、わたしたちが心というものに対峙したときに取り得る一つの方法論、一つの解釈の可能性が示されているのです。

幸か不幸か、量子力学が1925年のハイゼンベルクの行列力学および1926年のシュレーディンガーの波動力学によって量子力学が誕生したとき、フロイトは齢70歳になろうとしていました。したがって、フロイトの思索になかにある物理学的な知識のなかに量子力学的な発想はありませんでした。したがって必然的にニュートン力学の世界が下敷きになっています。ニュートン力学の世界というのは、個別の質量を持った物質があり、それらが互いに引力を及ぼし合っているといった風に思索を進めてゆきます。重力加速度とか、運動量とか、エネルギーといった考え方が出てきます。今でも中学校ではそれらを物理学的な真理として教えているのでしょうか?もちろん、ニュートン力学は量子の世界では通用しません。もしフロイトが量子力学的な発想を身に付けていたら、どんな風に精神分析が発展したのだろうと考えるとわくわくしてきます。しかしながら、フロイトは時代の制約を受けていました。そこでフロイトが自分なりに創意工夫して構築したのが心的な装置であり、心的なエネルギーについての理論だったのです。そのようななかでも、フロイトの卓見は、解剖学的な脳と心的なものをきっぱりと切り離して考えたことにありました。

第一の局所論と第二の局所論

有名なフロイトの局所論という考え方があります。ドイツ語では Topik といいますけれども、第一の局所論と第二の局所論の二つの考え方があります。

第一の局所論では、心の領域を、意識、前意識、無意識、という三つの領域に分けて考えました。たとえば「日常生活の精神病理」という論文のなかでは、意識、前意識、無意識という区分を元に精神分析的な解説をしています。その後、次第に力動的な考え方、つまりそれぞれの領野相互に力関係が及ぶという考え方を発展させていった時に、そういうスタティックな、つまり静的な意識とか無意識とか前意識というような領野を想定するよりも、それら相互の力関係とか影響関係を考える必要が生じてきた。そこでフロイトが導入したのが第二の局所論なのです。そこでは、自我、超自我、エスという三つの領域が想定されています。それらが力動的に影響関係を持つ、つまりそれぞれの心的領域が擬人化されたわけです。つまり、最初の第一の局所論は「場所の理論」だったのに対し、第二の局所論は「擬人化された関係の理論」になっています。したがって、第二の局所論では、相互関係について語ることができるようになっている。非常によく出来ています。

量子力学の登場

フロイトの考え方の根底にあるのは、領野とか領域とか、相互に関係を及ぼし合う擬人化された一つの主体的なもの、あるいは対象的なものなのですけれども、量子力学が登場すると、そういうものの考え方自体が一気に打ち砕かれてしまいます。どういうことでしょうか。たとえば、量子力学をちょっと勉強したことのある方ならきっと読んだことのある「ダブル・スリットによる思考実験」があります。

たとえばここに1本のスリットが入った板があるとします。これを真上から見た図であると思ってください。スリットが一本の場合、手前に置かれた電子銃、つまり電子を放出する銃から電子が放出されたとします。もしここで、赤塚不二夫の交番のお巡りさんみたいに、ランダムに打ったとしたら、スリットを通り抜けた電子だけがスリットの向こう側に到達します。そうすると反対側に置かれたスクリーンには1本のスリット模様ができるはずです。ここまでは理解できると思います。これはわれわれの経験から言うと当り前のような感じがしますね、ではスリットが2本になった場合はどうでしょうか。

ダブル・スリットの場合

ダブル・スリット、同じように手前から電子銃で電子を放出します。2本のスリットを電子が通り抜けると、向こう側のスクリーンにはどのような模様ができるでしょうか。シングル・スリットは一つの縦の模様が出来たわけだから、ダブル・スリットはこの縦の線が二つ並ぶという風に思いますか、それともそうではないと思いますか?そうではないと思うとしたら一体どのような模様になると思いますか?(聴講者一人一人に尋ねる)

答は本当に不思議なことなのですが、この実験に立ち会ってずっと見ている場合と、電子銃が打ち終るまで席を離れて、打ち終わってから観察する場合とでは、スクリーンに打ち出される模様が異なってくるのです。

こんなことってあり得ますか?つまり自分が観測している時と観測していない時では打ち出された模様が違うというのです。ジッと見ていると二本の棒、席を立って戻ってくると縞模様になっている。

いったい何が起こっているのでしょう。もうわたしたちの常識では手に負えないことが起こっています。常識になかにいるわたしたちは、観測される実験装置は自分とは関係がない、つまり自分は実験装置の外部にいると考えているのです。だから、わたしたちが見ようが見まいが、対象物は固有にちゃんと存在していて、固有の動きや固有の法則をもっていると思い込んでしまっている。しかしながら実際は、観測するという行為自体が観測装置の系のなかに組み込まれている。つまり、観測が観測結果に物理的な影響を及ぼすのです。

YouTube よりダブル・スリットについての説明動画

観測問題

これが量子力学における観測問題です。つまり量子力学の世界では、常識や体験や自我を絶対的な基準にして世界を判定するような脳天気な従来型の哲学などとは違い、観測によって物理現象の挙動が変わってくるという考え方が導入されています。

世界中の心理学者のなかで、治療者や患者自身の自我による観測によって患者の脳の物理現象そのものが変化すると考える心理学者や精神分析家がいるでしょうか?残念ながら、今のところ、このセミネール以外には「いない」といわざるを得ません。従来型の精神分析では、自分は分析家、あなたはクライエント、という二分法に基づき「分析家はクライエントの心のなかで起こっていることを分析する」ということになっています。ところが、量子論的な精神分析の立場からすれば、観察した瞬間に、クライエントのみならず分析家の心のなかの物理的な様態および脳の量子状態が変化しているのだということも、分析行為のなかに含めてゆかなければなりません。

医原性という言葉があります。医者がつくり出した、という意味です。関与しなければその人はまともに生きていけたのに、医者が関与したがために、その人の人生が狂ってしまった。そんな精神医療があちこちでおこなわれています。向精神薬の乱用によって、医原性の薬物依存をつくり出しているのもその一つの例です。あるいは、多重人格の患者に、過度に関与して、あらぬ方向へ人格をどんどん変化させてしまう。潜んでいる人格に「××ちゃん」とか話しかけて呼び出し、一生懸命会話しようとしている。医師が、本来そっと観察されるべき対象に不必要に関与してしまっているわけですから、クライエントの心的な状態が、医師の欲望に応じて全体的な変化を蒙ってしまっている。

ですから、精神医療に携わる優秀な治療者というのは、逆説的ですが、実は関与しない治療者のことなのだと、いえるでしょう。学会発表のためなのか、論文を書くためなのか知りませんが、やたらと関与したがる治療者が非常に多いように思われます。特に自信満々のスクールカウンセラーや我流のセラピストあるいはお節介な臨床心理士などにその傾向が強く出ているように思われます。

量子論的精神分析の立場からいえば、すでに関与することでクライエントの心および脳の量子状態が変化しているのだということを念頭に置いた上での治療が必要になってくるわけです。さらにいうなら、脳のなかの海馬の量子状態、そういうものにも変化を及ぼしてしまう可能性があるということについて常に注意深く繊細でなければならないということなのです。