セミネール断章 2012年 9月8日講義より

講義の流れ〜第9回講義(3時間)の内容の流れを項目に分けて箇条書きにしました。今回、「セミネール断章」で取り上げているのは、水色の部分です〜

第9講:「性倒錯にとって治癒および治療とはなにか?」

性倒錯という病態→フロイトと欲動→欲動の四つの着目点→フロイトの原欲動という考え方→欲動とラカンのマテーム→言語能力と言語→言語の獲得・主体の消滅→「合金」としての欲動→想像的ディスクールと死の欲動→木村敏と自我の確認検査→若森栄樹と想像的ディスクール→フロイトと「以前の状態」→欲動断念と強度→補填の様式→錯覚と殺人→欲動断念と破壊欲動→死の欲動と性倒錯者→ Kant avec Sade →実践理性の主体と生の主体→欲動の式と他者の要求→サディズムと主体の自由の回復→欲動の最終目標と plus-de-jouir → Autre と Autrui →一次マゾヒズムと二次マゾヒズム→想像的ディスクールと自我の確認検査→行き着く先は死→「他人 Autrui 」とサドーマゾヒズム→対象と性感帯→フロイトの「科学的心理学草稿」と欲動→快感原則の彼岸と反復強迫→他者の Volontéと性倒錯→象徴的去勢と強度→去勢の否認と性倒錯→ファリック・マザーと男性同性愛者→「去勢を解く」ということ→リストカットとマゾヒズム→女性的マゾヒズム→女性と献身→鏡像段階への退行としての躁鬱病→自我理想と万能感→精神病としての躁鬱病→正常な去勢→罪責感と様相論理→父と躁鬱病→自我理想と躁状態→鬱状態と憎しみ→ Volontéと désir →理論編と実践編→他者の享楽とファルス的享楽→倒錯と性同一性障害→性同一性障害と強迫神経症→性倒錯者と象徴界におけるレジスター→性倒錯者か強迫神経症者か→強迫神経症者と真性同性愛者の類似と相違→美輪明宏とナルシシズム→ナルシシズムと去勢の否認→女性同性愛とアクティングアウト→強迫神経症者とシニフィアン→口唇サディズムと死の欲動→一次ナルシシズムと二次ナルシシズム→鏡像段階と象徴的去勢→ゴシック・ロリータの精神分析→父とゴシック・ロリータ→ゴシックとロリータ→未去勢と日本の女の子→仮装としてのコスプレと日常としてのゴスロリ→ゴシック・ロリータと女の子同士のカップル→ボーイズラブと去勢願望→性倒錯と死の欲動

性倒錯という病態

今日のタイトルに沿って「性倒錯にとって治癒とか治療とはどういうことなのか」という話をしてみようと思います。

まず最初に考えなければならないのは、性倒錯という病態ーーこう呼んで良ければの話になりますがーーーに対峙した時に、そういう人たちをそもそも治療する必要があるのか、という問題があります。テレビで活躍しているおねえ系キャラの人たちの心性、男性同性愛、女性同性愛、フェティシズム、サディズム、マゾヒズム等々、それらは精神医学ではまとめて性(的)倒錯あるいは略して倒錯と呼ばれています。そういう人たちの心のなかで何が起こっているのかということを深く考えてゆけばゆくほど、治療するしないという水準を超えて、性倒錯が人類にとって、根源的な問題を提起しているということがわかってきます。

性倒錯の心的な構造、発生のメカニズムについてはわたしの『性倒錯の構造』をご覧になってみてください。この本にはサディズムやマゾヒズムの病理について解説した章がありますので、そちらを読んでいただければ、サドーマゾヒズムという病態がどのように生じてくるのか、どのような構造になっているのか、ということの概略を掴んでいただけるのではないかと思います。

サドーマゾヒズム。サディズムに関しては、例えば必ずこの地球のどこかで殺戮が行なわれていますね。先日も女性ジャーナリストの山本美香さんがシリアで政府軍に狙い撃ちされて、あっけないくらい簡単に殺害されてしまいました。この地球の上では、常にどこかで人が人を殺している、というような状況がある。フロイトもまた戦争に巻き込まれた人の一人ですが、彼はご存じのように「何故に戦争?」というタイトルの論文を書いています。第二次世界大戦のさなか、ユダヤ人であるがゆえにイギリスに亡命し、晩年は穏やかならぬ人生を過ごしました。上顎癌の手術も何十回も受けています。そういう晩年を送っていますけれども、遡って第一次世界大戦後の1920年に書かれた「快感原則の彼岸」のなかでは、フロイトは死の欲動について確定的なことを述べています。思慮に思慮を重ねた上で、結論として、彼は人間の欲動が「生の欲動 Lebenstriebe」と「死の欲動 Tobestriebe」の二つの欲動によって構成されているという二元論的な考えを抱くようになります。

フロイトと欲動

これは一体どういうことでしょうか。軽率な二元論では決してありません。熟考に熟考を重ねた上でのフロイトの結論です。ちなみに、フロイトはその五年ほど前には少し別の考え方をしています。そういえば、ちょうど一昨日マンスリー対談で獨協大学教授の若森栄樹先生と対談をさせていただいたのですが、その時にやはり死の欲動の話が出てきました。注意しておかなければならないのは、死の欲動は宗教理念ではありませんから、死の欲動があると信じるとか信じないとかいうレベルの話ではありません。また、フロイトを信じているからフロイトの主張する死の欲動も信じる、というレベルの話でもありません。死の欲動というのは、フロイトの著作を注意深く読み進めてみればわかることですが、理論的にどうしても要請されなければならないひとつの仮説概念なのです。フロイト自身が欲動という概念について本当に正確に定義しているかどうか、ということも含めてわたしたちは詳細に考えてみる必要がある。今ここで、フロイトの「欲動及び欲動の運命」というメタプシコロギー的な著作のなかの一節についてラカンが言及している箇所があるので、少し読んでみます。

「フロイトのいう欲動 der Trieb を、ただちに本能 der Instinkt の概念に重ね合わせることはできない。本能とは『遺伝によって固定されたその種に特徴的な行動を示すための概念』であり、欲動とはそのような本能からのずれ、逸脱、『偏流 dérive』だからである」(p153)

ここでラカンは『偏流』といういい方をしています。フランス語で dérive。これは海流がさまざまに流れていく状態を表わす言葉です。ちなみにヘミングウェイの小説『海流のなかの島々』のフランス語版のタイトルは『Iles à la dérive』です。つまりラカンは動的な欲動を海流に喩えたのです。続けて読みます。

「フロイトは『欲動および欲動の運命』(1915) のなかで、欲動について次のように述べている」

この頃はフロイトはメタプシコロギー的な著作を立て続けに書いています。

「・・・・・《欲動》は、わたしたちにとって、心的なものと身体的なものとの境界概念 ein Grenz-begriff として、つまり肉体内部から生じて心に到達する心的代表 psychischer Repräsentanz として、肉体的なものとの関連の結果として心的なものに課された作業要求の尺度として立ち現われる。」

欲動の四つの着目点

つまり欲動とは、心的なものと身体的なものの橋渡し的な部分に生じてくるものなのです。欲動の概念を考察する際にフロイトは四つの点に着目しています。すなわち衝迫 Drang、目標 Ziel 、対象 Objekt、源泉 Quelle です。

1)衝迫 2)目標 3)対象 4)源泉

フロイトの緻密な天才の成せる技ですね。欲動という流動する捉えがたいものを考えてゆくにあたって、このような四つの着目点を導入して、その特徴を浮き彫りにしようとしたのです。

欲動の衝迫というのは、欲動の運動モーメントとか力の総和とか作業要求の尺度のことです。いわば欲動の本質といってもよいでしょう。フロイトは「あらゆる欲動は一片の能動性である」と表現しています。つまり欲動とはひとかたまりの能動性のことなのだと。能動性こそが欲動における本質的なものと見なしているわけです。

欲動の目標。フロイトは欲動の目標は「つねにその充足」にあるといいます。ドイツ語では Befriedigung。 つまり、欲動の目標は常にそれを充足することなのです。

欲動の対象。フロイトは欲動の対象について次のように述べています。

「(欲動の対象とは)欲動がそれにおいてあるいはそれによって目標を達成するところのものである。対象は変化に富んでおり、また本来的に欲動に結びついているものではない」

欲動の源泉。つまりどこから欲動が出てきたかということです。フロイトは「ある器官やある身体部位における身体的過程。精神生活におけるある器官や部位の刺激は欲動によって代理されている。つまり欲動の源泉の研究は、身体的過程に関する物理的、化学的な研究に委ねられている。心的生活のなかでは、欲動はその目標によってしか知られ得ない」と述べています。重要なことをいっています。心的生活のなかでは、欲動はその目標によってしか知られ得ないのです。私の文章を引用してみます。

「興味深いのは、さまざまな形でいわば恣意的に想定されてきた欲動の動因を欲動の源泉の方向に沿って分解し、それ以上分解できないような『原欲動』だけに意味を求めることができないだろうかとフロイトが述べていることである。」

フロイトの原欲動という考え方

「快感原則の彼岸」の五年前に書かれた「欲動および欲動の運命」のなかでこういうことをいっているのです。ここで示唆されている「原欲動」という考え方。フロイト自身は様々な形を取っている欲動をひとつの欲動に還元できないか、と考えていたのです。「原欲動」はドイツ語で Urtriebe といいます。大変興味深い考え方ではあります。しかしながら、 確かにメタプシコロギー的な著作のなかでは一元論的な考えも示したフロイトでしたが、結局のところ「快感原則の彼岸」において、一元論的な立場を捨て、死の欲動と生の欲動の二元論的な立場を表明することになります。

欲動の二元論を持ち出すに当たって、フロイトは「快感原則の彼岸」の初めの方で自分がこれから述べるであろうことは「思弁 Spekulation」であると断っています。ここにフロイトの誠実さがあります。そして、それまでに変遷してきた欲動概念を、最終的に生の欲動と死の欲動の二つに再構成したわけです。

欲動とラカンのマテーム

ここで欲動についてラカンのマテームを用いて説明しておきましょう。まずは幻想の式、$ ◇ a 。幻想の式とは、人間の根本的な欲望のベクトルのあり方を表わしている式です。つまり、斜線を引かれて象徴界から抹消された主体が、その時に引き離されたまま永遠に到達できない対象ーーこれを愛と呼ぶこともできますがーーを求めて、そこに目眩く世界と自己を創り出している。錐印(ポワンソン)◇ の意味するところは、a から永遠に引き離されてしまった $ が、a に再び出遇うための運動を続けてゆくなかで、シニフィアンを掴んで、この具体的な世界を構成してゆく、その具体的な世界を表わしている記号です。ですから ◇は、$ とa が永遠に出遭い損ね続ける運命の刻印であると同時に、両者を引き裂いて成立している世界そのもののことでもあるのです。

幻想の式を分解して書いてみましょう。

$ーS1ーS2ーa

さらに、

$ーΦーAーa

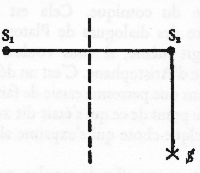

Φ は大文字のファイ grand phi 、A は大文字の他者 grand Autre 、この一定の流れのなかで、要するに斜線を引かれた主体が愛を目指して運動する方向、この方向、これが生の欲動ですね。一方これを逆行する形で進むもの、これが死の欲動です。

生の欲動

ーーーーー→

$ーΦーAーa

←ーーーーー

死の欲動

言語能力と言語

もちろん、これは思いつきでいっているわけではありません。構造的な考え方に基づいているわけです。例えば、一人の人間がこの世に生まれたとします。もちろんその段階ではまだ言葉を話すことはできません。そのまま放置しておいても言葉を話せるようにはなりません。つまり言葉そのものは本能のように生まれつき備わっているものではなく、外部から与えられて初めて話せるようになるのです。ここで区別しなければならないことは「言葉」と「言葉を話すことができる能力」です。これは言語と言語能力といい換えてもよいでしょう。この世に生まれ落ちて、外部から与えられた言語を使ってゆける能力が言語能力です。ちなみに、ソシュールは言語をラング langue 、言語能力をランガージュ langage と呼んで峻別しています。ですからこの両者を区別しないままで「言葉は本能ではない」といういい方をするなら、これは少し乱暴ないい方になります。正確に表現するなら、言語は本能ではないが、言語能力は本能であるということになるでしょう。

言語は、生まれた時に既にその個体の外部に用意されている体系ですから、これを「他(者)」と呼ぶことができます。ただし他者が用意されていても、その他者を身体に取り込む能力がなければ、いつまで経っても言語を習得することはできません。どんなに可愛がっているチンパンジーでさえ、人間に備わっているような言語能力が欠如していれば、どんな手段を使っても、言葉を習得させることは不可能です。つまり言語能力(ランガージュ)というのは本能なのだけれども、その外部に用意された言葉の体系(ラング)がなければその能力は発揮されないのです。当然のことですが言語のシステムそのものは遺伝子のなかに書き込まれているわけではないのです。ちなみにアスペルガー症候群は、ランガージュが言語以外の対象もしくはシステムに対して行使されたものであるとわたしは考えています。

言語の獲得・主体の消滅

それでは最初に言語を獲得する瞬間というのはどのような事態なのか考えてみましょう。まず始めに何が起こるかというと、本来自分の身体のなかに用意されてなかったものが身体のなかに侵入してくるということが起こります。精神分析では、ラングを構成しているものはシニフィアンであると考えます。ソシュールの言語学でいうところのシニフィエも、それが何ものかを示すという限りにおいて、精神分析においてはシニフィアンと考えます。もし真のシニフィエがあるとすれば、これは一番最初に取り込まれたシニフィアンのことになるのかもしれませんし、あるいはこのシニフィアンが直接接している想像的な領域のことなのかもしれませんし、あるいは身体そのものの領域のことかもしれません。いずれにしてもこのような最終的なあるいは根源的ともいってよいシニフィエは、わたしたちがそれと名指すことができないような場所にあります。

さて、このシニフィアンという、個体にとってみれば全くの他者が、身体のなかに侵入してくる。ここで何が起こるのでしょうか。今から申し上げることは理論的に要請される仮説として考えてください。最初のシニフィアンが侵入した時はまだ何も起こらないのです。2番目のシニフィアンが侵入した瞬間に、シニフィアンの対つまり記号(シーニュ signe)が形成され、主体はこのシニフィアンの対に再現代理されて se représenter 消滅する。これをラカンはアファ二シス aphanisis と呼んでいます。つまり主体の消滅です。

有名な図式でいうと、

一番目のシニフィアンが身体に書き込まれた。そして二番目のシニフィアンに連鎖した。それにより主体は象徴界から抹消され(斜線を引かれ)て姿を消した。これが主体の消滅、アファニシス aphanisis ですね。いい換えるなら、本来の主体(生の主体 sujet brut)が、シニフィアンによって、正確にはシニフィアンの連鎖によって殺害されたことを意味します。これが人間における第一の死、あるいは第一番目の主体の死です。つまり言葉を話すわたしたちは、実は人生の出発点において、すでにシニフィアンによって殺害されているわけです。ですから、わたしたち言葉を話す人間は、皆一回その当の言葉によって殺害されている、以後、自らを殺害した凶器そのものを逆に使いながらわたしたちは生き延びている。

ですから、シニフィアンをその都度その都度、掴み続けるということは、その都度その都度、復活しようとしている主体が、シニフィアンに殺害され続けているということになります。主体は、殺害されつつ、逆説的に、その殺害そのものによって生き延びている。喩えていうと、蛍光灯とか白熱球、これを超高速度カメラで撮って、スローで再生すると、点滅していますよね。点いたり消えたりしている。それと同様のことが、言葉を話すわたしたちに生じている。大げさないい方をすれば「語る存在 être parlant 」は、生き延びるために、不可避的に言葉を話し続けているのです。象徴界のなかで生き延びるためには、本来の主体は殺害され続けなければならない。殺害されつつて生き延びる、ということを目まぐるしい反復のなかでおこなっている。ですから、わたしたちが言語によって何かを語るということは、常に本来の生の主体をその都度連続的に殺害し続けているということになるのです。ですから、こういってよければ、死と生が、もの凄いスピードで点滅し続けているわけです。

「合金」としての欲動

フロイトはそのことに気づいていました。彼は、人間の欲動を、生の欲動と死の欲動の「合金」のようなものである、と述べています。「合金」という表現をしているところが大変興味深いですね。わたしたちが今見てきた構造的な観点と重なってきます。言葉を話すことによって、本来の主体は殺害され、主体は言葉で置き換えられ(再現代理され)て、主体は逆説的に生き延びている。つまり、主体が生き延びてゆける条件というのは、殺害され続けることなのです。これがわたしたちが言葉を話すということの根底に横たわっている構造的な基本なのです。

ここで欲動の最終的な目標について考えてみましょう。まず欲動の目標といえば充足することですね。充足するとは、端的にいうなら、対象と一体化することです。ところがこの幻想の式を見てわかるように、間にポワンソン ◇ が入っていて、一体化が妨げられている。このポワンソンのなかに言語が介在してくる。つまり主体は、シニフィアンの連鎖によって、対象と一体化することを妨げられている。つまりわたしたちの欲動はシニフィアンというハードルによって妨げられているということになります。われわれの欲動が取りあえず充足するためにはシニフィアンを掴むしかない。これは間接的な充足です。いってみれば、ハードルの選手が次々とハードルを乗り越えてゆくように、主体の前には、言葉という無数のハードルが置かれていて、このハードルに行く手を阻まれながらも前へと進んでゆかなければならない。そうすると、先ほど正反対のベクトルで描いた生の欲動と死の欲動も、実は同じことをいっているということに気がつきます。つまり$と a が互いに接近しようとしているということです。

どちらから近づくかという方向の違いはあるにせよ、欲動の本質は $ と a が出遇うことなのです。そして出遇って消滅すること。これはフロイトが指摘していることですが、欲動の本質は、対象物と一体化して消滅することにあります。ここにあるのは、向こうからやってくるのか、こっちからやってゆくのかという違いだけです。つまり、わたしたちの生には、既に、生の欲動と死の欲動が織物のように織り交ぜられていて、そのどちらも切り離すことはできないのです。

ここで論理的な前後関係について付け加えておくとすれば、そのそもの大前提は生の欲動だということです。生の欲動が対象に向かっていく時に、シニフィアンが立ち現われ、生の欲動がそのシニフィアンに行く手を阻まれて反作用としての圧力を受ける。それが死の欲動です。つまり死の欲動は直観によってその存在を認めるというものではなく、生の欲動を前提として論理的に要請される概念なのです。

想像的ディスクールと死の欲動

精神分析家の間でも、死の欲動を認めるか認めないかという議論がよくなされます。ここで気をつけなければならないのは、想像的ディスクールというディスクールの在り方についてです。想像的ディスクールとは、自我が正しいと信じたり感じたものを、客観的にも正しいと認定してしまうような思考様式の在り方です。これは自身の自我を何よりもまず信頼しているという証拠です。ですから、自身の自我に絶大なる信頼を置いている人は、当の自我が信じたものも正しいと信じてしまう。つまり「自我が実感するものは正しい、何故ならば自我は疑いようもなく正しいのだから」という自我肯定の手続きを踏んでいるのです。この行為をフランス語で表現すれば「y croire pour le croire」となります。croire というのは「信じる」という動詞ですが、croire は直接目的語を取る場合と間接目的語を取る場合とがあります。 croire のすぐ後ろに目的語がくる場合と、croire à という前置詞が付く場合です。croire à というのは「信じ込む」といったニュアンスを持っていて、尊敬している人の言葉を信じるとか、宗教的な信仰心や神の存在を信じるとかそういう意味合いを持っています。したがって、y croire の y というのは à + 自我の判断、ということになります。つまり、わたしはわたしが判断したことを信じる、となるわけです。次に、pour le croire の pour ですが、これは何々のために、つまり、それを信じるために、という意味です。ちなみにフランス語では目的語が代名詞の場合には動詞の前に来ます。「それ le」 は何かというと、自我です。ですから「y croire pour le croire」という構文で表現されているのは「わたしはわたしを信じるためにわたしの判断を信じる」という「信じる」ということによって運ばれている宗教的な心のあり方の基本構造なのです。これは端的にいうなら、想像的ディスクールであり、自我に深い愛情を抱かせると同時に攻撃的な他者廃棄へも導いてゆく、二律背反的な、極めて危うい心のあり方なのです。